Il clima che sta già cambiando l’Italia

Roberto Mezzalama ci conduce lungo la penisola, dalle cime alpine, scendendo fino ai livelli della pianura alluvionale del Po e della laguna veneziana, per raccontarci gli effetti del cambiamento climatico.

“Se di novembre tuona, l’annata sarà buona”, “Novembre bagnato, in aprile fieno al prato”, “Per ognissanti, mantello e guanti”… Si potrebbe continuare a lungo, la lista di proverbi e perle di saggezza popolare legati alle stagioni e al lavoro nei campi, che affollano la nostra lingua e i nostri dialetti è ricca e variegata, quanto multiforme è lo scenario di ambienti e eredità culturali dell’Italia.

Per generazioni di agricoltori, allevatori, mondine, boscaioli, questi detti hanno funzionato come efficientissimi, concentrati vademecum per orientarsi tra le insidie del tempo e delle virate tra una stagione e l’altra.

Forse sarebbe il caso di iniziare a riflettere seriamente su come fare per preservare questo patrimonio, non solo per il rischio di perderne memoria, per una tutela culturale o non solo in termini puramente simbolici.

C’è infatti da chiedersi se ha ancora lo stesso significato recitare oggi l’adagio “A San Martino ogni mosto diventa vino”. Basterebbe una visita in qualunque vigna italiana per rendersi conto che no, novembre non ogni anno è necessariamente il mese della vendemmia e del vino novello, e che la causa di queste stranezze, che si impongono sempre più velocemente come la norma, è facilmente intuibile.

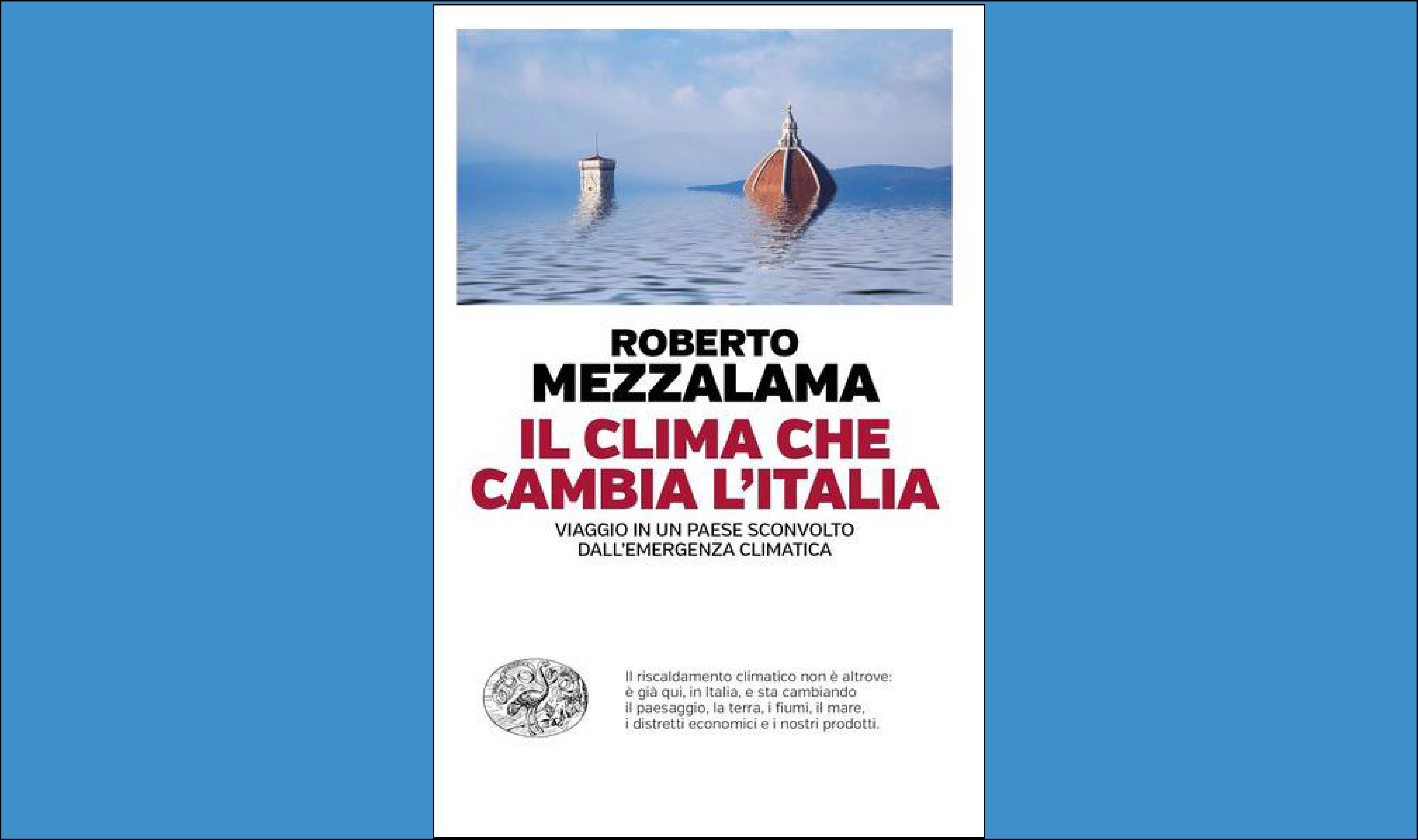

È questa la constatazione a cui giunge, o meglio da cui parte Roberto Mezzalama nel suo “Il clima che cambia l’Italia”, pubblicato da Einaudi, un saggio che affronta di petto gli effetti del cambiamento climatico, che non solo sono ben visibili da diversi anni anche qui da noi, anche se riconosciuti ancora a fatica, se non con riluttanza, ma che nel nostro paese hanno già presentato la prima parte di un conto che si prospetta salatissimo.

Né altrove, né in futuro, ma qui e ora

“Responsabilità comuni ma differenti” è un’espressione piuttosto accurata per descrivere la nostra attuale situazione, come specie, di fronte alla crisi ambientale che si fa sempre più manifesta e impellente.

Questa sintesi così efficace, sebbene pensata in “burocratese”, è stata formulata in occasione della COP21, la conferenza delle parti sul clima del 2015 da cui sono scaturiti gli storici accordi di Parigi sul cambiamento climatico, i primi vincolanti giuridicamente. Per quanto convincente – evoluzione degli accordi 2015 a parte – a questa affermazione non sembra abbia fatto seguito una crescita di consapevolezza altrettanto incisiva, o comunque non ancora sufficiente. Del resto, come ricorda Amitav Ghosh nel suo “La grande cecità” (Neri Pozza Editore, 2017), una delle più grandi difficoltà delle nostre società moderne sta nel non riuscire a riconoscere e raccontare i molti aspetti differenti del presente, che attraverso gli eventi climatici odierni si manifesta come un distillato della storia umana e del suo rapporto con il pianeta.

In questo senso, il libro di Mezzalama, esperto di ingegneria ambientale e di cambiamenti climatici, con all’attivo diverse collaborazioni accademiche, dal Politecnico di Torino all’Università di Harvard, riesce a soddisfare l’esigenza di un’attenzione alle differenze territoriali unendola a una visione più ampia, globale. Senza perdersi in eccessive premesse di tipo teorico, l’autore ci conduce subito in un viaggio nella penisola, dal momento che si tratta di un problema del “qui e ora” e non una minaccia in un altrove di un imprecisato futuro.

Dalle cime alpine, scendendo fino ai livelli della pianura alluvionale del Po e della laguna veneziana, incontriamo alcuni dei testimoni e, soprattutto, delle prime vittime dei violenti eventi cosiddetti estremi, riconducibili al riscaldamento globale: gli albergatori e i gestori delle piste sciistiche che hanno visto assottigliarsi le stagioni turistiche insieme ai ghiacciai del Monte Bianco, dove le guide alpine lamentano che oramai non si riesce più ad accompagnare i clienti fino a Chamonix con gli sci ai piedi, visto che – per dire solo del Monte Bianco – dalla Val Veny alla Val Ferret si sono persi in sette anni l’equivalente di trecento campi da calcio di ghiaccio; oppure i boscaioli e i liutai della Val di Fiemme, privati all’improvviso di otto milioni di metri cubi di legno, preziosa materia prima di una secolare tradizione manifatturiera di tavole armoniche per strumenti musicali, a causa della tempesta Vaia, il ciclone extratropicale alimentato nell’ottobre del 2018 da un Mediterraneo insolitamente più caldo, che dal Golfo di Genova si è scatenato sul Nord Italia.

In effetti, i commenti e le impressioni di chi ha vissuto e sta vivendo in prima linea queste devastazioni riescono, con forza, a farci risvegliare in un presente che non ammette più distrazioni sul fronte climatico. Tuttavia, se questo presente così tormentato è un condensato dei passi fatti finora dalle nostre società, torna utile guardare anche al passato per prepararsi meglio a resistere a queste trasformazioni così impattanti.

Così, in questo particolare Grand tour nel bel Paese del cambiamento climatico riusciamo a incontrare grandi personaggi della storia più recente dell’Italia, che tanto possono dirci sui mutamenti drammatici del nostro paesaggio, come Achille Compagnoni e Walter Bonatti, mitici scalatori di vette ormai scomparse, letteralmente sbriciolate dalle escursioni termiche, o anche, andando più indietro, Antonio Stradivari, abile selezionatore dei legni più adatti per i suoi violini, Ludovico il Moro e Leonardo Da Vinci, in parte protagonisti di una imponente rivoluzione agricola, quella delle risaie, che sarebbe cresciuta e durata fino al secolo scorso, quando si è cominciato a registrare qualche crepa in un equilibrio che sembrava poter rimanere immutabile, oltre che florido.

L’inizio dell’Antropocene italiano, dai campi al Mediterraneo

Proprio le vicende legate alla coltivazione del riso sono particolarmente emblematiche del rapporto complesso e conflittuale che si va instaurando tra il nostro sistema di produzione e di sostentamento e i conseguenti, repentini, attuali cambiamenti del clima: da un lato l’aumento delle temperature e la siccità hanno ridotto la portata dei fiumi che alimentano le risaie, complicando la coltivazione in asciutta, dall’altro le stesse risaie hanno un impatto notevole sul microclima, contribuiscono all’effetto serra emettendo metano e protossido di azoto, mentre la CO2 può avere anche un effetto di fertilizzazione sul riso. Una realtà affatto semplice da gestire, che richiama la creatività di audaci imprenditori agricoli dallo spirito innovatore.

Analogamente, l’uva e il vino raccontano una storia ben più lunga, che inizia forse con la stessa storia della civiltà, ovvero con l’Olocene, l’era geologica che sta cedendo il passo all’Antropocene. La coltivazione dell’uva ha seguito e subito sbalzi termici più o meno lunghi, come l’”ottimo romano”, periodo mite durato circa sette secoli fino alla caduta dell’impero, che ha visto l’ascesa dei vitigni fino al vallo di Adriano e a sud della Norvegia, o come la piccola glaciazione (1350-1850), fino alla ritrovata abbondanza dell’ultimo secolo a cui sta seguendo questo nuovo e più drastico calo, in cui si registra una perdita dei primati dell’Italia, forse ancora per poco in cima alle classifiche dell’export raggiunte grazie, soprattutto, ai vitigni del Prosecco nel Nord Est.

Parlando di simboli, non si può non citare Venezia, a cui viene dedicato un intero capitolo, dove si ricordano eventi ultimi assai rappresentativi di una generazione incapace di decidere, dal Mose alla giunta comunale che si interrompe per allagamento, insieme a battaglie di un passato non lontano, condotte per esempio da Indro Montanelli su Corriere, e in generale mettendo a fuoco la sua fragilità anticipatrice: quello che succede a Venezia oggi, succederà altrove sulle coste italiane.

Insomma, c’è parecchio da imparare leggendo “Il clima che cambia l’Italia”, non solo mettendo in ordine e catalogando gli effetti e i danni inequivocabili del global warming, ma anche ragionando sui difetti di linguaggio, di comunicazione (perché ostinarsi a chiamarlo maltempo?) e decisionali che frenano ancora l’agognata transizione ecologica. Non manca in conclusione una riflessione su come potrebbe evolvere l’attivismo ambientalista, supportata dalle opinioni, piuttosto note, di Carlo Petrini, patron di Slow Food, che viene ospitato nelle ultime pagine con una corposa intervista.

Magari, in una prossima edizione, il viaggio si potrebbe inoltrare anche un po’ di più a sud, nell’Italia sofferente per gli eventi di siccità anomala o per l’impatto dei cicloni del Mediterraneo di cui iniziamo a far conoscenza, i Medicane. Intanto, è bene imparare a maneggiare gli strumenti adatti per riconoscere subito, qui e ora, la nuova, imprevedibile normalità.

Leggi anche: “L’altro mondo, la vita in un pianeta che cambia” di Fabio Deotto

Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia.