Tra vette e abissi: quando l’archeologia si fa estrema

Con droni e GPS, gli archeologi di Arc-Team cercano tracce del passato in luoghi inaccessibili. Abbiamo intervistato Luca Bezzi, uno dei fondatori.

Dai picchi innevati delle Alpi, al caldo sabbioso dell’Iran, dalla industrializzata pianura padana, alle valli selvagge dell’Armenia, una squadra di archeologi cammina sicura.

Sono i ricercatori di Arc-Team: alpinisti, subacquei, speleologi. La loro è un’archeologia estrema, condotta in alta quota o sottoterra, sul fondo del mare o nelle profondità dei laghi alpini. Seguono piste evanescenti, in cerca di segni per altri invisibili: tracce di uomini che il tempo lentamente cancella.

Dal 2005, anno in cui è stata fondata Arc-Team, la loro esperienza in questo ambito di ricerca è andata affermandosi in tutto il mondo. L’estate scorsa, camminavano sui profili frastagliati che chiudono la Valle Aurina, in Trentino Alto-Adige, aprendosi una strada tra le vette che sovrastano la malga di Göge.

Gögealm: una seconda Val Senales?

La presenza dei ricercatori era stata richiesta dai comuni del luogo. La loro speranza era che la Valle Aurina potesse rivelarsi una seconda Val Senales, nota a tutti per il ritrovamento della mummia di Ötzi.

«Tutta l’area della Val Senales è incredibile. Emergono siti sia dal fondovalle, che comunque si colloca tra la media e l’alta montagna, sia dalle vette» racconta Luca Bezzi che, assieme al fratello Alessandro, è tra i fondatori della società. «Per intenderci: a est della valle hanno trovato Ötzi; più a nord è stata rinvenuta una ciaspola del neolitico, circa mille anni più antica della mummia; e a ovest c’è un bivacco dell’età del bronzo. Si pensava potesse esserci una cosa del genere anche nella Valle Aurina o, meglio, in una laterale, dove c’è questo straordinario sito della malga di Göge».

L’ipotesi che la Valle Aurina fosse intensamente frequentata già millenni fa derivava dal precedente ritrovamento dei resti di un Brandopferplatz, cioè un luogo adibito a bruciare offerte votive.

«Si sono trovate un sacco di tavolette in legno di cirmolo, molto antiche, sui 3000 anni. Quella dei Brandopferplätze era una pratica piuttosto diffusa nell’età del bronzo. Consisteva in un grande fuoco a terra, dove venivano cucinate delle offerte, solitamente pecore o capre. Dopo aver consumato le libagioni, tutto veniva ricoperto.

Le tavolette rinvenute sono bruciacchiate, perciò si pensa fossero usate per spostare e rimuovere le pietre roventi e i carboni su cui erano cotti gli animali. Sono state poi lasciate presso un acquitrino vicino alla malga che, col tempo, è diventato torbiera. Nella torba questo tipo di resti si conserva benissimo».

La missione

L’obiettivo della missione era battere l’intera area per capire quali segreti celasse e, se possibile, rinvenire tracce del passaggio umano sul valico che, dietro alla malga, separa oggi l’Austria dall’Italia. L’ampiezza del territorio per i ricercatori di Arc-Team non rappresentava un problema: tra le loro specializzazioni infatti c’è anche l’archeologia robotica e digitale, fondamentale in quelle missioni che necessitano di indagare un territorio ampio e difficilmente raggiungibile con precisione e accuratezza.

«Con noi abbiamo sempre il GPS differenziale, per poter geo-localizzare al centimetro l’intero scavo, una stazione totale per prendere misure di precisione e la macchina fotografica». Quest’ultima è particolarmente importante. «Con una serie di foto, infatti, il computer è in grado di restituirci un modello tridimensionale, sfruttando una tecnica chiamata Structure from Motion (SfM)».

Quando è necessario analizzare superficie molto ampie, come nel caso dell’area attorno alla malga di Göge, ad essere impiegati sono i droni: «prima si sorvola un grande areale e poi, una volta analizzati i dati, si fanno missioni più mirate a terra». In termini tecnici, questa operazione si chiama survey e consiste in un esame generale della zona, a cui seguono piccoli scavi mirati (detti shovel test pit) per capire quale sia il profilo stratigrafico del terreno e se si riesce ad intercettare qualcosa.

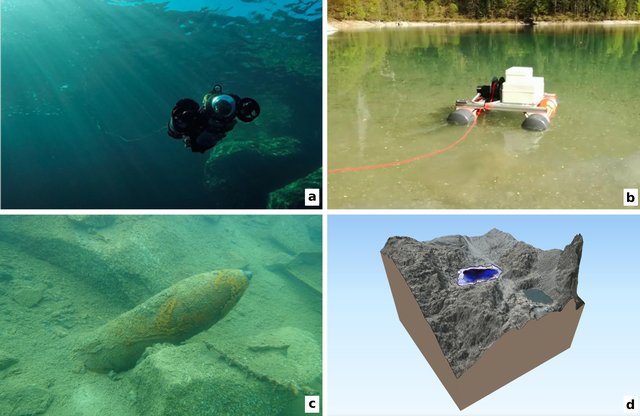

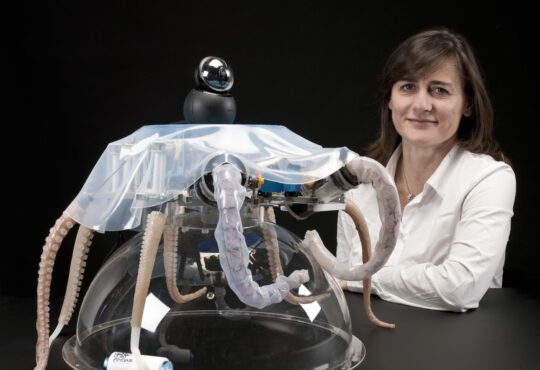

«I robot sono utilissimi nelle zone complicate da raggiungere; penso, ad esempio, alle postazioni a nido d’aquila della Prima guerra mondiale. Ma sono ancor più indispensabili in missioni complesse, come quelle di archeologia subacquea in alta montagna, dove i ROV radiocomandati riescono a fare operazioni che i sub non potrebbero mai eseguire senza mettere a repentaglio la propria sicurezza».

L’imprevisto dietro l’angolo

Affrontare questo tipo di missioni richiede non soltanto un’accurata preparazione in ambito archeologico, ma anche la capacità di gestire le difficoltà legate alle condizioni ambientali in cui si opera.

«Tra tutte, l’archeologia subacquea è la più insidiosa, perché il fatto di lavorare a bassa od alta quota cambia molto la prassi da seguire. Bisogna ricalibrare tutte le tabelle di immersione, considerare obbligatori i giorni di acclimatazione e, ovviamente, rispettare il no flight time. Non ci si butta in acqua appena arrivati, così come non si va a lavorare in alta quota il giorno dopo un’immersione. Nelle spedizioni a 3000-4000 metri invece sono le corde l’elemento fondamentale. In questi casi bisogna sapere anche come scendere dall’elicottero, perché è con quello che si fa l’avvicinamento. Se è in overing, ossia staccato da terra o appoggiato sul pendio con solo un pattino, bisogna sapersi buttare e rimanere accucciati finché non riparte. A meno di non voler finire mozzati tra le pale…».

Anche sapere come far fronte agli imprevisti è fondamentale. «La più grande variabile è il tempo metereologico, che in montagna cambia abbastanza rapidamente. Per questo è sempre utile avere un punto d’appoggio vicino, oppure crearsene uno come, per esempio, abbiamo dovuto fare sulle Dolomiti, allestendo un campo base in quota».

Gli inconvenienti più frequenti, però, riguardano l’attrezzatura. «Non solo si è lontani da casa e non si ha un laboratorio dietro, ma le strumentazioni subiscono a volte sollecitazioni molto intense». Come nel 2015, per un progetto in Iran sul modello 3D del palazzo di Ardashir: i computer lavoravano di notte, piegati a libro, in modo che la ventola fosse libera per raffreddare l’hardware ed evitare che si fondesse da un momento all’altro. «Oppure al ritorno dall’Armenia, quando ero talmente stanco che, in montagna, mi è caduta la macchina fotografica dalle mani, è rotolata a valle e non l’abbiamo mai più ritrovata».

Quando si rompe qualche componente, l’arte di arrangiarsi è importantissima. «Penso a mio fratello e al mio collega Rupert, nel 2017. Stavano lavorando con un’asta telescopica, quando si è rotto il marchingegno che gli permetteva di teleguidare la camera da remoto. Per fortuna avevano dietro un drone. Smontato quello, hanno riparato l’asta. Oppure in Georgia, quando, durante il volo, si sono spezzate le eliche del drone. Pochi euro, del nastro adesivo e lo abbiamo riparato. Diciamo che tendenzialmente cerchiamo sempre di fare un backup dei dati raccolti appena rientriamo!».

La filosofia open source

A rendere caratteristico il lavoro di Arc-Team non è soltanto il tipo di missioni in cui si imbarcano o la strumentazione tecnologica di cui si avvalgono, ma anche la filosofia che li muove.

«Per impostazione, abbiamo sempre utilizzato Linux e software open source. Alcuni li abbiamo anche implementati noi, per poi renderli accessibili. Questo vale in generale per tutto quello che facciamo».

Questo è importante non solo perché la scienza vede nella pubblica condivisione un requisito essenziale per l’aggiornamento dei ricercatori, l’avanzamento del sapere e la possibilità di corroborare quanto si scopre, ma anche per aiutare istituti, università o dipartimenti che — altrimenti — non avrebbero i mezzi necessari per continuare le proprie indagini.

«Noi prendiamo da progetti che esistono già, li assembliamo o li sviluppiamo e poi ridistribuiamo la nostra esperienza attraverso blog di ricerca che cerchiamo di aggiornare costantemente. Prendiamo spesso a prestito da altre scienze e discipline. Per esempio, per fare un 3D in tempo reale, utilizziamo sistemi SLAM — Simulatenous Localization And Mapping — che sono quelli con cui i robot si muovono nello spazio. Stesso discorso per il 4D: le ricostruzioni quadrimensionali sono ben conosciute da chi fa metereologia. Oppure per la grafica volumetrica, che arriva dall’ambito medico e dalle TAC. Inoltre il fatto di lavorare con software e hardware libero ci permette, all’occorrenza, di poter controllare persino gli algoritmi su cui i programmi stessi si basano, mantenendo sempre il controllo di un operatore umano (un vero cervello) su quello che fa il computer».

L’apporto per la ricerca

L’importanza che la tecnologia ha assunto per la ricerca archeologica è ormai largamente riconosciuta all’interno della comunità di esperti. Strumenti come i droni permettono di velocizzare le indagini e di raggiungere posti altrimenti inavvicinabili. C’è però anche un altro vantaggio.

«Fino a pochi anni fa i rilievi si facevano a mano. Ogni ricercatore aveva il suo stile per cui, se in uno stesso scavo ce n’era più di uno, si rischiava di arrivare in fondo con resoconti che non sembravano avere niente a che fare l’uno con l’altro. La strumentazione invece uniforma lo stile. Anche solo un fotomosaico bidimensione consente infatti di ricalcare oggetti da fotografie che sono georeferenziate e metricamente corrette».

Questo permette anche di registrare in maniera accurata dati che, dopo il lavoro degli archeologi, andrebbero irrimediabilmente persi. «Per conoscere un sito, infatti, gli archeologi devono distruggerlo. Ovviamente non parlo delle strutture murarie, che spesso si restaurano o musealizzano, ma del deposito archeologico, cioè gli strati di terra, che vanno rimossi per essere studiati».

Con un’adeguata attrezzatura, invece, si può georeferenziare e documentare ogni passaggio dello scavo, ottenendo un nucleo di informazioni disponibili e dunque analizzabili dall’intera comunità di ricercatori e non più solamente dai presenti in prima persona sullo scavo.

Die alte Frau

Tornando alla malga, sopra e intorno a Göge «si è trovato di meno rispetto a quello che ci si aspettava», nonostante la presenza dell’importantissimo sito presso la malga. Le ragioni sono probabilmente due e concernono un motivo tecnico e una potenziale spiegazione storica.

Il primo riguarda il cambiamento climatico. «Una volta sul valico c’era un ghiacciaio. Oggi rimane un piccolissimo nevaio sul versante italiano, mentre dal lato austriaco, sparito il ghiaccio, la montagna va giù a strapiombo di quasi cento metri. Se in antico ci si poteva passare, oggi non si riesce più e bisogna proseguire in cresta». Quindi verificare l’eventuale presenza di piste o bivacchi è di fatto impossibile, in quanto i reperti sono spariti col ghiacciaio o trasportati molto più a valle.

La spiegazione storica, invece, riguarda l’importanza del sito presso la malga, che ai nostri occhi appare enorme a causa dell’ottimo stato di conservazione dei reperti dovuta alla presenza della torbiera. Il sito però doveva avere una certa importanza anche in antico. «Il Brandopferplatz dove sono state rinvenute le tavolette di legno si trova infatti sotto una grossa vena quarzifera che si vede ancora oggi in lontananza e che le gente del posto chiama die alte Frau, la vecchia signora». Oltre a una funzione votiva, perciò, è possibile che l’area fosse legata all’estrazione del cristallo di rocca ed era comunque situata sotto un punto di riferimento ben visibile da quasi tutta l’alta valle.

«È difficile trarre conclusioni prima della fine dello scavo. Per quanto una persona, accumulando esperienza negli anni, arrivi ad immaginare cosa potrebbe trovare in una certa zona, ci sono sempre degli imprevisti o delle nuove scoperte».

L’archeologo non si annoia mai…

Leggi anche: La genetica incontra l’archeologia per studiare l’Età del Rame in Israele

Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()