Chi sono i migranti climatici?

Il 44% della comunità globale vive entro 150 km dalla costa, nelle aree che saranno sempre più colpite da inondazioni e fenomeni climatici estremi

SCIENCE & DIPLOMACY – Venticinque, 50, 100 o, addirittura, 250 milioni di persone: questo è il numero previsto dei rifugiati climatici nel medio periodo. Alla Conferenza sul Clima di Parigi la questione certamente avrà un peso fondamentale nelle trattative, in una Europa che non è ancora riuscita a gestire una “crisi” migratoria tutto sommato di piccole dimensioni (i richiedenti asilo sono lo 0,1% della popolazione dell’Unione Europea). Tuttavia una domanda, apparentemente banale, non trova ancora una risposta concreta: chi sono i migranti climatici?

Il primo a usare il termine fu il pioniere dell’ambientalismo Lester Brown, in un paper del 1976. Il concetto era abbastanza semplice, in astratto. Chi è costretto a partire dal proprio luogo di residenza a causa di eventi climatici estremi può essere considerato un migrante climatico. Nel concreto, però, le cose sono tutt’altro che semplici. Per questo nessuno, al momento, sa quanti siano i migranti climatici e quindi nemmeno quanti saranno nei prossimi anni.

Il primo a dare un numero un po’ più concreto fu Mustafa Tolba, ex direttore dell’Agenzia per l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP): nel 1989 affermò che circa 50 milioni di persone erano potenziali migranti climatici. Un po’ vago come numero. Nemmeno l’IPCC riuscì a fornire un numero preciso, parlando genericamente di “milioni di persone” potenziali migranti climatici. Poi fu il turno di quello che da molti è considerato il “padre” dei migranti climatici, l’ambientalista britannico Norman Myers, che nel 1997 affermò che alla metà degli anni ’90 nel mondo vi erano circa 25 milioni di rifugiati climatici, e che sarebbero cresciuti fino ad arrivare a circa 200 milioni nel 2050. La stima di Myers ha creato un aspro dibattito sulla sua attendibilità. In breve, chi la ritiene valida afferma che è stata fatta attraverso l’elaborazione di più di 1000 fonti, chi la ritiene infondata, invece, afferma che i numeri di Myers siano “inconsistenti” e “impossibili da verificare”.

La realtà è che stime solide sono quasi impossibili da fare, perché manca una definizione univoca di “migrante climatico”, a partire dal nome. Infatti, per indicare questa particolare categoria di migranti sono state proposte diverse denominazioni: migranti forzati dall’ambiente (forced environmental migrant o environmentally motivate migrant), rifugiati climatici (climate refugee), rifugiati a causa del cambiamento climatico” (climate change refugee), persone dislocate a causa delle condizioni ambientali (environmentally displaced person), rifugiati a causa dei disastri (disaster refugee) fino ad arrivare a “eco-rifugiati” (eco-refugee). Anche qui: manca un “nome” perché manca una definizione. L’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (International Organization for Migration – IOM) ha proposto la seguente definizione:

I migranti ambientali sono persone o gruppi di persone che, per motivi imperativi di cambiamenti improvvisi o progressivi per l’ambiente che influenzano negativamente la loro vita o le condizioni di vita, sono obbligati a lasciare le loro case abituali o scelgono di farlo, in maniera temporanea o deifnitiva, e che si spostano sia all’interno del loro paese sia uscendo dai confini del proprio paese.

Tale definizione, però, ha riscosso poco successo, probabilmente a causa della sua genericità. L’IOM, allora, ha adottato una “definizione di lavoro” (working definition), che se possibile allarga ancora maggiormente i confini della definizione, includendo anche chi si inizia la migrazione per legittima paura del deterioramento delle condizioni ambientali in cui vive.

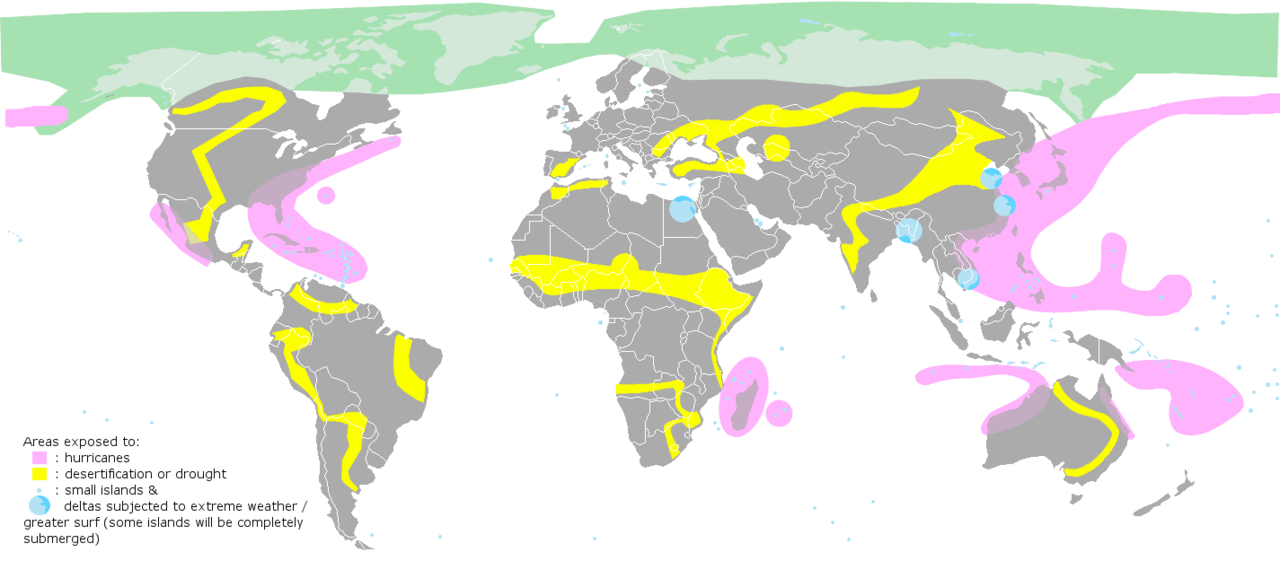

Avere una definizione riconosciuta non è un mero esercizio intellettuale. Quasi tutti gli studiosi del fenomeno concordano nel ritenere che i cambiamenti climatici sono un acceleratore (driver) del deterioramento delle condizioni socio-economiche che spingono una persona a lasciare il posto in cui vive. In altre parole, laddove allagamenti, siccità ed eventi atmosferici estremi (le tre principali cause delle migrazioni dovute al cambiamento climatico) colpiscono territori già provati da povertà o violenza, fanno da acceleratori ai movimenti di persone. Entra quindi in gioco una distinzione che è fondamentale (anche se sulla sua eticità c’è un ampio dibattito): i migranti del clima sono da considerarsi una categoria particolare di migranti per ragioni economiche o da considerarsi rifugiati al pari di coloro che sfuggono dalle guerre?

La distinzione è necessaria perché sempre più paesi occidentali stanno adottando questa discriminante per accogliere o respingere i richiedenti asilo (i rifugiati sì, come siriani, iracheni o afghani, i migranti economici no, come chi proviene da alcune zone del Maghreb o dell’Africa sub-sahariana). Da un punto di vista legale, c’è stato un solo caso di un richiedente asilo che lo ha fatto esplicitamente per ragioni “climatiche”. Nel 2015, Ioane Teitiota, 39 anni, di Kiribati (uno stato insulare del Pacifico meridionale) ha perso la sua battaglia come “migrante climatico” dopo aver esperito tutte i ricorsi possibili in Nuova Zelanda.

La sua storia è esemplare, poiché gli stati insulari sono universalmente riconosciuti come quelli che già oggi stanno sperimentando gli effetti peggiori del cambiamento climatico. Teitiota era arrivato nel 2007 in Nuova Zelanda, dove aveva anche costruito assieme alla moglie e ai 3 figli (nati in Nuova Zelanda) una famiglia. A causa di una piccola infrazione, nel 2011, era stato segnalato per aver superato il periodo di permanenza massimo consentito. Teitiota, allora, aveva fatto appello alle autorità per ottenere lo status di “rifugiato”, sottolineando che se lui e la famiglia fossero stati rimandati a Kiribati i figli, a causa del cambiamento climatico, avrebbero potuto essere in grave pericolo di vita. Il sistema giudiziario neozelandese, però, gli ha quest’anno rifiutato tale status, poiché un rifugiato si caratterizza anche per essere perseguitato nel proprio paese. I giudici, pur riconoscendo che la situazione ambientale a Kiribati si sta rapidamente e inesorabilmente deteriorando, non potevano ritenere che il cambiamento climatico potesse “perseguitare” Teitiota.

La storia di Teitiota è indicativa della sfida posta dalle migrazioni per ragioni climatiche. Il 44% della comunità umana globale vive entro i 150 km dalla costa, ovvero nelle aree geografiche che sono e saranno sempre di più colpite da inondazioni o fenomeni climatici estremi. In altre parole, già oggi 3 miliardi di persone vivono in ambienti le cui condizioni climatico-ambientali in modo estremo cambieranno nel medio-lungo periodo. Definire quindi cosa significa essere un migrante climatico è una priorità, perché significa individuare in maniera più precisa le aree altamente a rischio e dunque meccanismi di adattamento o di spostamento controllato della popolazione. E non stiamo parlando solo della piccola e remota Kiribati, e non parliamo nemmeno di previsioni tra 50 o 100 anni: stiamo parlando, ad esempio, di metropoli globali come Bangkok fra 10 anni.

Leggi anche: Clima, senza vincoli precisi gli stati si impegnano poco

Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()

Crediti immagini: Wikimedia, copertina: All that is interesting – Savannah Fox