Morire di fame nel 2017

I dati demografici indicano un miglioramento generale delle condizioni di vita mondiali, eppure la fame, la carestia e la guerra colpiscono ancora milioni di persone.

APPROFONDIMENTO – Dieci milioni di persone hanno bisogno immediato di assistenza umanitaria perché sono prossime alla morte per fame e sete. “Quella in Yemen è la crisi alimentare in atto più grave al mondo”, ha dichiarato Stephen O’Brien, Sottosegretario agli Affari Umanitari delle Nazioni Unite. Dal 2011 nella Repubblica dello Yemen infuria una spaventosa guerra civile che vede la popolazione ostaggio di tre fazioni: il governo legittimo (il cui Presidente, Mansur Hadi, ha cercato di modificare la Costituzione per donare la carica al figlio), i separatisti Houti (di fede sciita in un paese a maggioranza sunnita, appoggiati dall’Iran) e quello che resta di Al Qaeda.

La situazione è ulteriormente precipitata quando l’Arabia Saudita, con il silenzio-assenso della comunità internazionale, ha invaso il Paese, formalmente in appoggio del governo legittimo. Il risultato è che, appunto, dei 25 milioni di yemeniti quasi la metà è a rischio concreto di morte per fame, intrappolata in una guerra tra bande che non accenna a diminuire. Dei 10 milioni a rischio, 2 milioni sono i bambini.

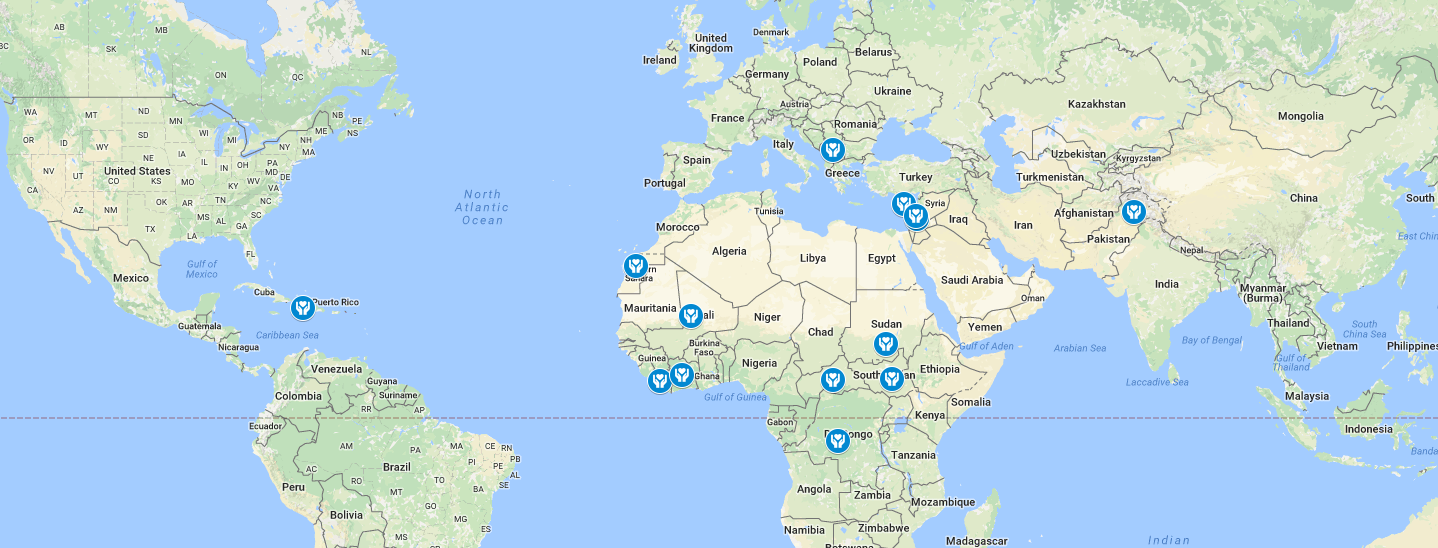

Sebbene sia la crisi umanitaria più grave al momento, non è certo la sola. E la guerra, da sola, non è l’unica causa. Abbiamo raccolto altre 10 crisi umanitarie, tra le maggiori in corso, ma dobbiamo fare un’importante premessa.

Quando si parla di diritti umani negati, guerra, violenza, esseri umani torturati o uccisi, non è eticamente giusto, né necessario, stilare classifiche o distribuire patenti di “gravità”. Certo, alcune crisi riguardano milioni di persone, altre poche centinaia. Ma stiamo parlando sempre della vita di esseri umani. L’elenco qui sotto, quindi, non è né vuole essere esaustivo, ma solo indicativo. Per questo si è deciso di raggruppare le crisi a seconda delle cause, piuttosto che per Paese.

Guerra

Sono le crisi più conosciute, soprattutto grazie all’attenzione dei media. E tra queste la più nota è senz’altro quella che sta interessando la Siria. Il grande Paese mediorientale ha 6 milioni di sfollati interni, 13 milioni di persone che dipendono interamente dagli aiuti umanitari, mentre 11 milioni si sono rifugiati all’estero (il 30% dei quali nella sola Turchia). Durante i cinque anni di guerra civile sono morte 470 000 persone. Molte zone del Paese sono tuttora inaccessibili e la situazione, se al momento sembra essersi bloccata, vive un equilibrio estremamente precario.

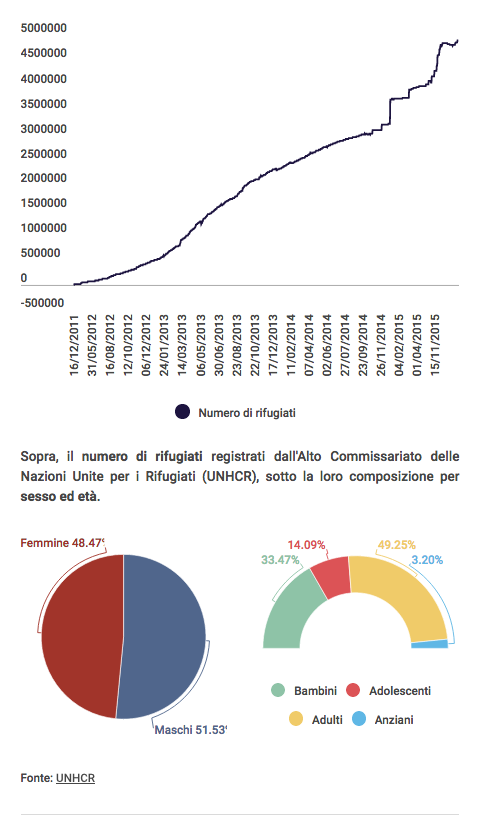

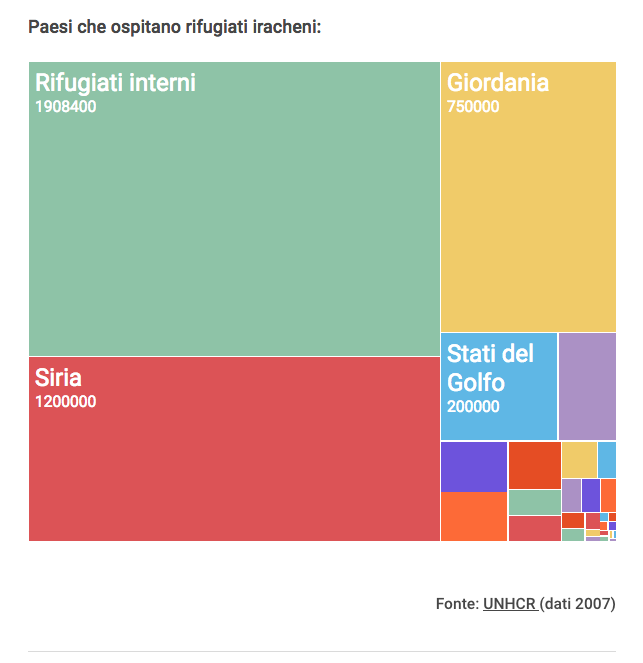

Ai confini meridionali della Siria si estende un’altro grande nazione, anch’essa in una crisi umanitaria di origine bellica che ormai si trascina da decenni, al punto da diventare quasi sistemica: l’Iraq, insieme all’Afghanistan, vive ancora gli strascichi della “Guerra al Terrore” di George W. Bush, aggravata dalla presenza del gruppo terroristico Stato islamico (o ISIS), dalle tensioni etniche tra minoranze interne e dall’essere il ponte geografico tra i pesi massimi della regione, in eterna lotta tra loro, Arabia Saudita (sunnita) e Iran (sciita). La guerra contro ISIS ha creato più di 3 milioni e mezzo di sfollati interni e 6 milioni di persone che cercavano riparo all’estero, con ampie sacche di popolazione per mesi rimaste in ostaggio del gruppo islamista che bloccava qualsiasi tipo di aiuto umanitario e distruggeva infrastrutture fondamentali (in particolare strade e ponti).

C’è anche un’altra guerra civile che, come in Yemen, si è ibridata con le tensioni etniche, creando un mix drammatico. Nel 2011 nasceva un nuovo stato (il più recente tra quelli internazionalmente riconosciuti), il Sud Sudan. Dopo appena 2 anni dall’indipendenza scoppiava una guerra civile tra il Presidente Salva Kiir e il vice Presidente Riek Machar, quest’ultimo accusato di aver tentato un colpo di stato. In poco tempo, da scontro militare e politico la guerra ha assunto connotati etnici, poiché i ribelli filo-Machar hanno iniziato a prendere di mira chiunque appartenesse all’etnia del Presidente Kiir, i Dinka. Nemmeno i peacekeeper delle Nazioni Unite finora sono riusciti a bloccare la violenza, che ha già provocato la morte di 300 000 persone, 2 milioni di rifugiati interni e 1 milione di rifugiati all’estero.

Ambiente ed eventi climatici estremi

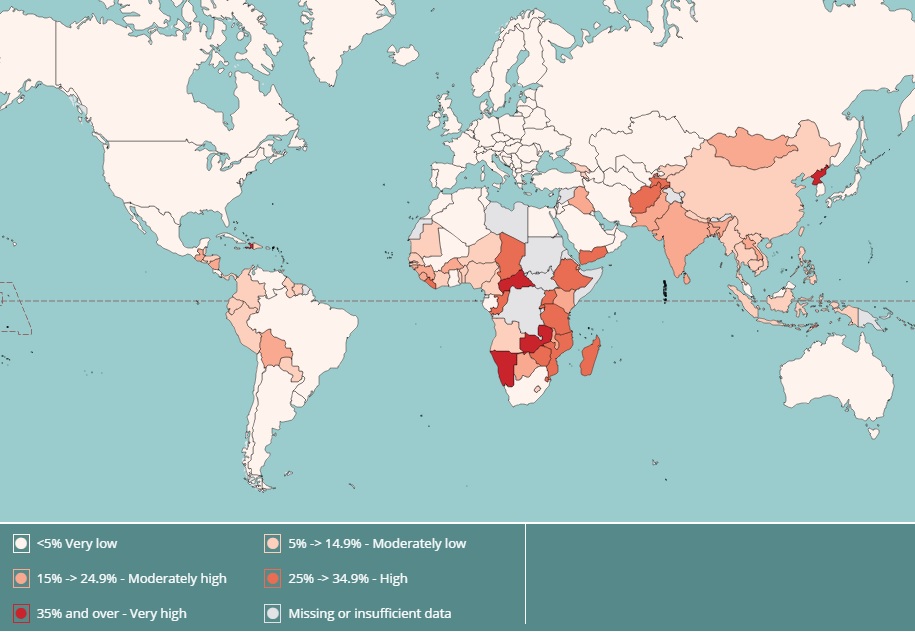

Spesso le situazioni di conflitto politico ed etnico sono inserite in un contesto di degrado economico e ambientale, aggravato da eventi climatici estremi. Da questo punto di vista, la situazione più pesante si può osservare in Africa centro-orientale, e in particolare in due zone.

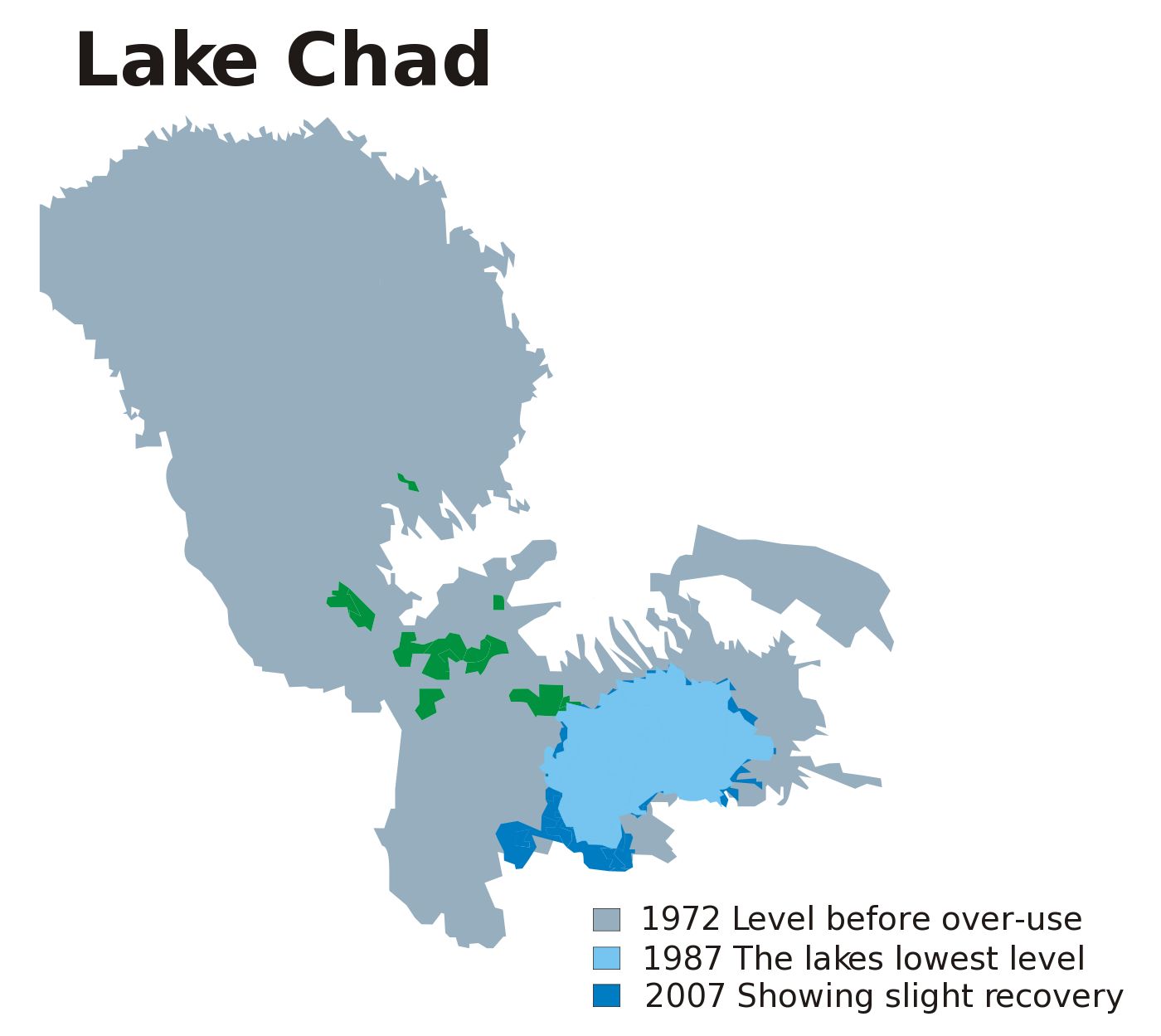

Intorno al lago Chad vivono 17 milioni di persone, divisi tra Nigeria, Niger, Chad e Cameroon. Dal punto di vista sociale, il territorio è dominato dalla violenza del gruppo terroristico islamista di Boko Haram . Le azioni del gruppo hanno causato una situazione di assistenza umanitaria per 10 milioni di persone, creando 2 milioni e mezzo di rifugiati. Questa regione, tuttavia, non è tormentata solo dal terrorismo islamico, ma anche da una grande carestia.

Il riscaldamento globale, catalizzato da particolari condizioni ambientali locali e da una pessima gestione delle risorse, ha praticamente prosciugato il lago Chad, uno dei più grandi in Africa. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) ha definito la desertificazione in atto “una catastrofe ecologica”: trenta anni fa il lago aveva una superficie di 26 000 kmq, nel 2005 (ultima stima affidabile) era di appena 1500 kmq. Dighe, sbarramenti, sovrautilizzo delle risorse e riscaldamento climatico hanno prosciugato le sue acque. Sette milioni di persone sono a rischio grave di malnutrizione (in Africa, gran parte delle proteine di origine animale provengono dal pesce) e di morte per fame e sete.

Il Corno d’Africa, invece, sta sperimentando direttamente il maggior impatto del cambiamento climatico. Le siccità si stanno prolungando e le relative carestie aumentano di frequenza e intensità. Ben tre agenzie delle Nazioni Unite hanno avvertito che si stanno verificando (e anzi aggravando) tutte le condizioni che hanno portato alla enorme carestia del 2011, che causò più di 260 000 morti. Si stima che al momento circa 6 milioni di persone siano a rischio imminente di forte denutrizione. In particolare 263 000 bambini hanno bisogno di trattamenti e supporto alimentare. Tra loro, 71 000 versano già in condizioni di grave malnutrizione. Da due anni la stagione delle piogge è stata molto debole se non assente, facendo lievitare i prezzi delle materie prime. Il prezzo dell’acqua potabile è aumentato del 60%, la produzione di cereali è crollata del 75% e tre quarti degli animali da allevamento sono morti.

Ma la fame, le malattie e gli effetti catastrofici dei cambiamenti climatici non si trovano solo in Africa. Dall’altra parte dell’Atlantico, nei Caraibi, si trova Haiti, che ha sperimentato molte tra le peggiori calamità ambientali e sociali: deforestazione selvaggia, guerra civile, terremoti, epidemie, uragani. L’ultimo disastro in ordine di tempo è stato il passaggio dell’uragano Matthew nell’ottobre del 2016, che ha ucciso 500 persone e lasciato senza casa altri 175 000 abitanti. Il tutto mentre il Paese è assediato da una devastante epidemia di colera, portata nell’isola dai soldati nepalesi della missione di peacekeeping delle Nazioni Unite. Al momento circa il 7% della popolazione è contagiato e più di 9000 persone sono morte di colera.

Economia impazzita

Esistono cause di gravissime crisi umanitarie che, all’apparenza, sembrano innocue. Sono termini che sentiamo tutti i giorni, che possono destare qualche timore, ma non più di tanto. Sembrano più che altro aspetti tecnici, che diamo quasi per scontati. Pensiamo, per esempio, all’inflazione. Ecco: l’inflazione può uccidere, per fame e mancanza di beni primari. E non pensiamo che sia un fenomeno remoto, legato ai libri di storia o ai dibattiti tra economisti. Oggi, ora, alcune economie “impazzite” (di cui l’inflazione è un sintomo) stanno spingendo alla fame milioni di persone, sia in Paesi in via di sviluppo sia in quelli più ricchi.

Il fenomeno più recente di iperinflazione sta avvenendo in Venezuela. Risultato di anni di politiche economiche disastrose dell’ex-Presidente (ora defunto) Chavez e del suo pupillo Maduro, attualmente al governo, il Venezuela sta attraversando una crisi umanitaria enorme. In particolare, l’economia impazzita si è ben presto tramutata in una crisi alimentare generale, con beni essenziali come latte, carne e cereali ormai quasi introvabili.

Nel 2003, Chavez impose una politica agraria che aumentò la dipendenza del Venezuela dalle importazioni esterne. Parallelamente, impose una forte restrizione alla quantità di valuta straniera che i singoli potevano detenere, al fine di contrastare la fuga di capitali dal Paese. Il divieto rafforzò il mercato nero di valuta straniera, soprattutto tra i commercianti, con il conseguente aumento dei prezzi delle valute non nazionali. Intanto Chavez continuava a stampare moneta per foraggiare le proprie politiche sociali: l’inflazione iniziò a raggiungere livelli allarmanti.

Un documentario di Human Right Watch del 2016 sulla fame in Venezuela

La combinazione dei due fattori (politiche governative inflazionistiche e crescita dei prezzi sul mercato nero) si sono riversati sul prezzo finale per i consumatori, che ha continuato incessantemente a crescere. Per affrontare la crescita dei prezzi, molti venezuelani iniziarono a vendere nei Paesi confinanti a prezzo maggiorato i beni che ancora erano calmierati dallo stato, facendo aumentare la necessità di importazioni dall’estero di beni alimentari.

Il governo continuava a stampare moneta e a creare debito pubblico. Questa spirale è prezzo scoppiata durante la Presidenza Maduro, quando è stato chiaro che il governo non aveva strumenti per contrastare la denutrizione crescente, di cui ormai soffre il 75% della popolazione. Sul finire del 2016, quando l’inflazione è arrivata al 720%, sono iniziati anche i razionamenti di acqua, lasciando presagire che la crisi alimentare in Venezuela sia solo ai suoi inizi, proprio mentre Maduro effettuava l’ennesima svalutazione del bolivar, per cercare di tenere i conti in ordine.

Se il Venezuela è il caso più recente di iperinflazione, lo Zimbabwe è l’emblema che dalla spirale iperinflattiva (e la conseguente grave crisi alimentare) non se ne esce facilmente. Pur avendo rinunciato del tutto ad avere una moneta nazionale nel 2015, il Paese africano non riesce più a controllare la propria economia.

Nel 1980, l’anno dell’indipendenza, lo Zimbabwe aveva una inflazione del 7% annuale, alta ma controllabile. Robert Mugabe, il dittatore che da allora (ben 38 anni) controlla il Paese, iniziò una serie di guerre e politiche populiste finanziandole attraverso la creazione di debito, soprattutto verso il Fondo Monetario Internazionale. L’inflazione iniziò ad aumentare e la popolazione iniziò a perdere fiducia nella moneta. Il colpo di grazia all’economia, però, si verificò quando nel 2000 Mugabe decise di espropriare senza indennizzi le terre ai bianchi, lasciando il Paese senza capacità produttiva. Iniziarono importazioni di massa di beni alimentari essenziali dall’estero. Per finanziare questo e altre politiche populiste, lo Zimbabwe continuò a stampare moneta, incurante del fatto che ormai il paese era piegato da un’enorme iperinflazione.

Nel 2001 l’inflazione era balzata al 112%, l’anno dopo al 593%. Nel 2007, quando ormai toccava il 66 212%, in un delirio di onnipotenza, Mugabe dichiarò l’inflazione illegale. Ma, legale o no, continuava a crescere, ormai a livelli difficilmente concettualizzabili. Nell’aprile del 2008, con 50 milioni di dollari dello Zimbabwe compravi solo 1,2 dollari americani. Appena un mese dopo, in maggio, l’inflazione era arrivata al 165 000%: per comprare 2 dollari americani ne servivano 500 milioni di quelli dello Zimbabwe. Alcuni analisti hanno calcolato che nel luglio dello stesso anno l’inflazione era arrivata a 8 milioni e mezzo di punti percentuali. Dal 2009 il governo, evidentemente sconfitto, liberalizzò l’utilizzo di monete straniere, rinunciando solo nel 2015 ad avere una propria moneta (che ormai, da anni, non era più utilizzata).

A causa delle politiche di Mugabe, l’80% della popolazione dello Zimbabwe vive sotto la soglia di povertà.

Persecuzione razziale

Se non bastano guerre, siccità e politiche economiche disastrose, nel 2017 sopravvivono persecuzioni razziali e tentativi di pulizia etnica. Questo sta avvenendo in Birmania contro la minoranza Rohingya, di fede musulmana e che parla una lingua indoeuropea (non imparentata, quindi, con il birmano). Gli attriti tra questa minoranza e il resto delle etnie del Paese del Sud-Est asiatico risalgono a decenni fa. In breve, i birmani – che in maggioranza seguono la fede buddista – hanno sempre considerato i Rohingya come un corpo estraneo.

Nel 2012 una ragazza buddista fu vittima di un abuso sessuale, di cui furono accusati tre ragazzi appartenenti alla minoranza Rohingya. Da quel momento la situazione è precipitata. La locale etnia buddista fu aizzata dal governo a “difendere la propria razza e religione” e iniziarono pogrom contro i Rohingya musulmani. Nel censimento dello stesso anno, il governo non volle includere questa minoranza, definita come composta da “immigrati illegali dal Bangladesh”. Si stima che i Rohingya fossero al tempo più di un milione.

Nel 2015, allo stremo, circa 20 000 persone salirono su alcuni barconi per raggiungere i Paesi confinanti. Almeno 3000 di essi morirono in mare. Altri provarono la via di terra, scontrandosi con la polizia di confine, che rispose con una vasta campagna di abusi e violazione dei diritti umani. In questi giorni si è diffusa la notizia che il governo del Bangladesh – incapace di gestire le migliaia di arrivi al suo confine orientale – vuole confinare i Rohingya nell’isola di Thengar Car, accessibile solo in un periodo dell’anno e soggetta alle inondazioni dell’Oceano indiano. Pensavamo di esserci lasciati alle spalle luoghi del genere, ma i lager esistono ancora nel 2017.

Leggi anche: Chi sono i migranti climatici?

Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()