Come dobbiamo parlare di povertà infantile

Per ogni dollaro speso per ridurre la povertà in età evolutiva, gli Stati Uniti ne risparmierebbero 7. Secondo il sociologo Mark Rank il problema è anzitutto politico, e va affrontato prima di tutto con il linguaggio del capitale.

APPROFONDIMENTO – Nei giorni scorsi è apparso sul New York Times un interessante articolo a firma di Mark Rank, sociologo della Brown School alla Washington University di St. Louis, e studioso di disuguaglianze sociali e social welfare, dal titolo molto chiaro: “The Cost of Keeping Children Poor”, quanto ci costa non combattere adeguatamente la povertà infantile.

La tesi di fondo è che al capitalismo stesso ridurre la povertà infantile conviene.

Abbattere la povertà infantile è fondamentalmente una scelta politica – chiosa Rank – e se vogliamo iniziare a cambiare davvero la direzione delle cose dobbiamo discutere la questione in termini di benefici economici. Dobbiamo iniziare a pensare a questo come a un dovere giustificato non solo da una prospettiva di giustizia sociale, ma anche dal punto dei vista del rapporto costi-benefici. Altrimenti detto: un capitalismo senza bisogno della povertà è non solo possibile ma addirittura sostenibile.

Il concetto di fondo non è nuovo, ed è quello secondo cui “un grammo di prevenzione vale un chilo di cura”. Rank e colleghi, in uno studio pubblicato lo scorso marzo su Social Work Research, hanno calcolato che per ogni dollaro speso per ridurre la povertà in età evolutiva, un sistema paese come gli Stati Uniti risparmierebbe 7 dollari di spesa per affrontare le conseguenze della povertà sociale.

Certo – viene da aggiungere – per rendere il circolo davvero virtuoso è necessario che poi questi 7 dollari risparmiati vengano a loro volta spesi in prevenzione e in servizi per tutti.

Certo, tutto questo senza dimenticare di insistere parallelamente sul valore morale di combattere la povertà infantile, come commenta su Twitter Sir Michael Marmot.

In un contesto greve come quello della politica di welfare americano, la proposta assume i toni di un’urgenza. Proprio le scorse settimane, il presidente Trump e i repubblicani della Camera hanno preso le prime misure per ridurre la rete di sicurezza sociale, sostenendo che tale spesa è controproducente e dispendiosa. Trump e i suoi seguaci hanno anche affermato che i benefici che vengono erogati per il benessere di chi vive in condizioni di disagio e povertà sono troppo generosi e che lo stato è troppo lassista.

Tuttavia, come spesso accade, la realtà è molto diversa da ciò che divulga la retorica politica. Il capitalismo americano è fra i più disuguali al mondo: gli Stati Uniti hanno la rete di sicurezza più debole tra le nazioni industrializzate occidentali, e dedicano molte meno risorse in percentuale del prodotto interno lordo ai programmi di welfare rispetto ad altri paesi ricchi.

Come risultato – spiega Rank – la maggioranza degli americani sperimenterà situazioni di povertà durante la propria vita, e come mostrano i dati OCSE il tasso di povertà degli Stati Uniti è costantemente al vertice o vicino ai primi nei confronti internazionali.

Le stime dei costi proposte dagli autori su Social Work Research partono dall’esaminare l’effetto che la povertà infantile ha sulla futura produttività economica, sull’assistenza sanitaria e sui costi della giustizia penale; sull’aumento delle spese per gestire i senzatetto e le situazioni di maltrattamento dei bambini.

La povertà infantile è costata alla nazione 1,03 trilioni di dollari nel 2015, il 5,4 % del PIL. I bambini che nascono in situazioni di indigenza crescono con meno competenze e quindi sono meno capaci di contribuire alla produttività dell’economia. Hanno anche maggiori probabilità di sperimentare frequenti problemi di assistenza sanitaria e di commettere crimini. Questi costi sono a carico dei bambini stessi, ma in definitiva anche della società tutta.

Un modo ancora più chiaro di misurare l’entità di questi costi è confrontarli con l’importo totale della spesa federale nel 2015. Secondo l’Ufficio del Congresso, il governo federale ha speso 3.7 trilioni di dollari quell’anno, il che significa che il costo annuale della povertà infantile rappresentato il 28 percento dell’intero budget federale.

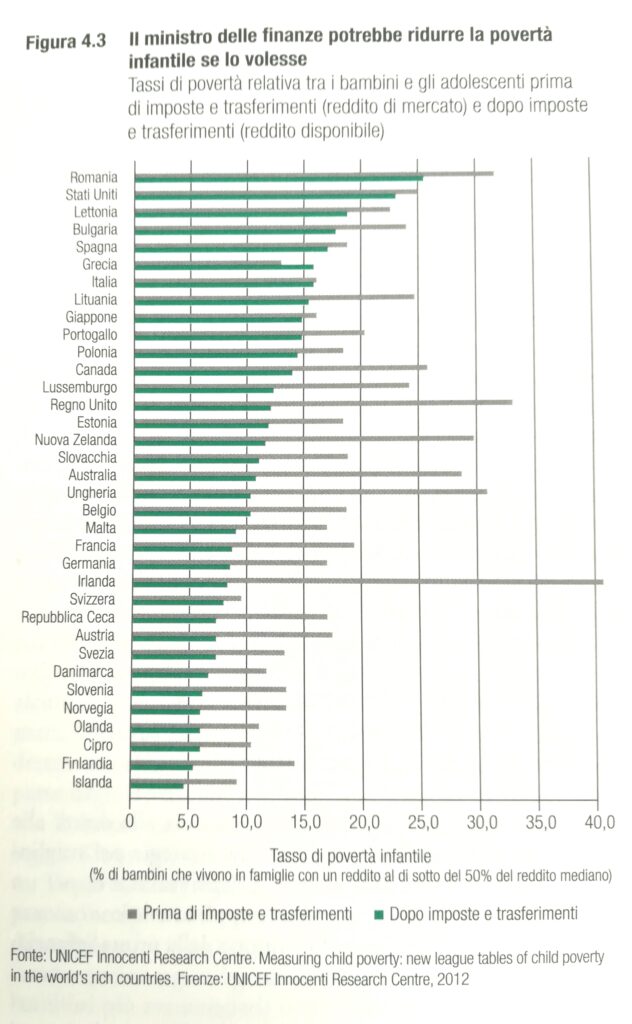

La conclusione di Rank è che in un paese come gli Stati Uniti oggi è questione di fare pressione sulla politica utilizzando prima di tutto il suo stesso metro: quello economico. Non si può non pensare in questo senso alla “sfida” che Michael Marmot lanciava ai colleghi americani all’interno del suo ultimo best seller “La salute disuguale” (pubblicato ben prima dell’elezione di Trump) secondo cui – cito – “Il ministro delle finanze potrebbe ridurre la povertà infantile se lo volesse”:

“Il livello di povertà infantile in una società è sotto un enorme controllo politico. […] Negli Stati Uniti, al netto di imposte e trasferimenti, il tasso di povertà infantile è superiore di quello stimato per la Lituania (23% rispetto al 15%) pur avendo livelli simili di povertà al lordo delle imposte. Lancio una sfida ai miei colleghi americani: voi vivete in una democrazia a pieno titolo; questo deve essere il livello di povertà infantile che volete, altrimenti dovete far qualcosa a riguardo.”

E ancora:

“Per gli Stati Uniti la Great Gatsby Curve [la correlazione fra disuguaglianza e scarsa mobilità sociale tra le generazioni] è la prova schiacciante del declino del sogno americano”.

Segui Cristina Da Rold su Twitter

Leggi anche: Una popolazione più sana? Meno spesa per l’assistenza sanitaria e di più per i servizi sociali

Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia.