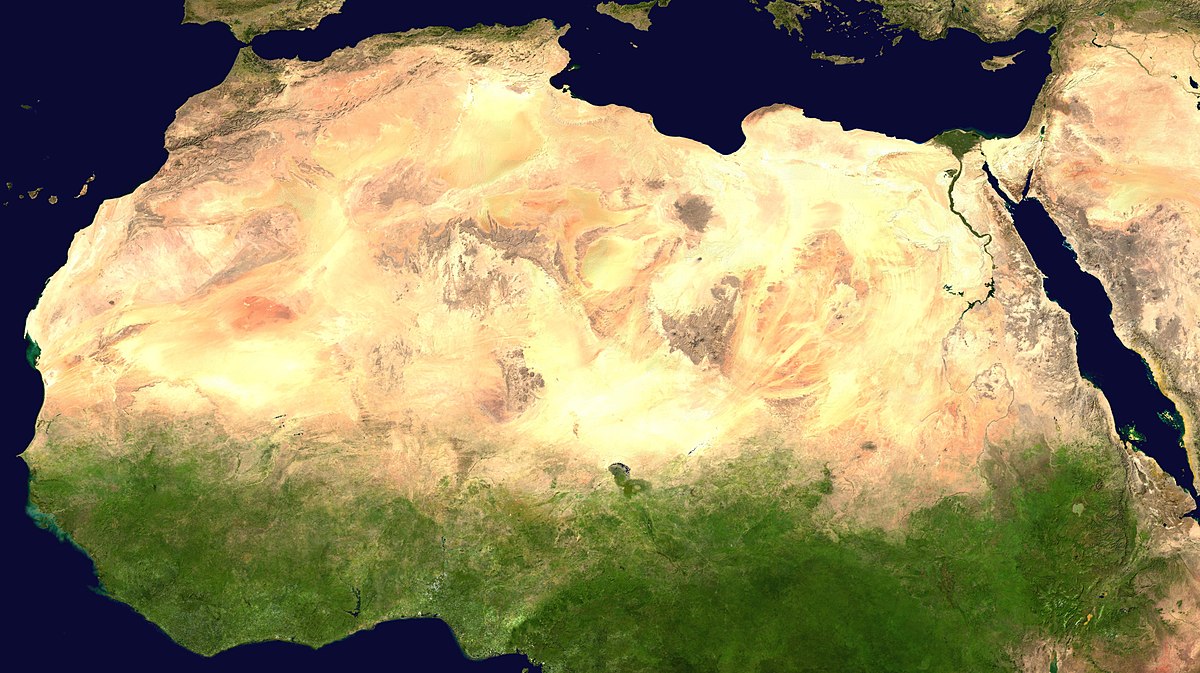

Great Green Wall, la grande muraglia verde dell’Africa

Un progetto ambizioso: una muraglia verde di 8.000 chilometri per arginare le minacce ambientali e aumentare la resilienza del Sahel.

Al confine Sud del deserto del Sahara, da più di dieci anni sono in corso dei lavori che potrebbero stravolgere l’aspetto e l’ecosfera di una lunga fascia di territorio che attraversa l’Africa da parte a parte. Nel 2007, L’Unione Africana ha infatti dato il via a un ambizioso progetto chiamato “The Great Green Wall”, ovvero la costruzione di una vera e propria grande muraglia verde, che sorgerà nella regione del Sahel e che, una volta terminata, si estenderà per 8.000 chilometri di lunghezza e 15 di larghezza.

Mentre si discute sempre più spesso di barriere geografiche, fisiche e non, il Great Green Wall non è stato pensato per imporsi come confine bensì come argine alle pesanti minacce ambientali che vanno aggravandosi. Cambiamento climatico, desertificazione, migrazioni, sono tra le sfide che si intende fronteggiare piantando milioni di alberi nella regione del Sahel, per migliorare le condizioni di vita e di resilienza della regione.

Sebbene si tratti di urgenze ambientali che caratterizzano il nostro tempo, le prime tracce di questo progetto risalgono in realtà già a metà del secolo scorso. L’idea di piantare alberi nel deserto del Sahara è sempre stata accolta con non poche perplessità e molti dubbi sono sorti anche a progetto partito, fino a pochi anni fa. A che punto è il “cantiere” del GGW? Quali sono le effettive possibilità di successo?

La desertificazione che parte da lontano

Secondo le stime dell’ONU, due terzi delle terre coltivabili africane sono a rischio di desertificazione di qui al 2025. Già oggi, il 40% dei terreni è minacciato dall’inaridimento e ogni anno si perdono due milioni di ettari verdi per ogni di due chilometri conquistati dal deserto. Sono almeno 500 milioni le persone colpite dalla conseguente scarsità idrica e erosione del terreno, in particolare in Etiopia, Senegal e Mauritania, tutti potenziali migranti climatici.

Questi, in sintesi, i dati dell’attuale stato di salute del deserto africano. L’attenzione sugli effetti del disboscamento in aree tendenzialmente aride non nasce tuttavia oggi, con l’aumento globale delle temperature, ma ha una storia più lunga, iniziata durante il colonialismo del 19esimo secolo. Ad accorgersi del crescente degrado delle aree desertiche furono in particolare gli esperti inglesi e francesi impegnati sul campo in Nord Africa. Nel 1927, Louis Lavauden, zoologo e forestale francese, coniò per primo il termine desertificazione per descrivere l’avanzamento della sabbia sugli ecosistemi più fragili. A quei primi scienziati ed esploratori divenne piuttosto chiaro fin da subito che doveva esserci una responsabilità umana non trascurabile (l’origine e le colpe dell’incuria furono all’epoca attribuite in gran parte alle disattenzioni dei nomadi e degli indigeni della zona).

Più tardi, nel 1952, Richard St. Barbe Baker, silvicoltore e pioniere dell’attivismo ambientale inglese, iniziò a immaginare una soluzione estrema, di portata pari all’enorme problema da risolvere: una barriera verde di alberi larga 50 chilometri che tagliasse in due il cuore dell’Africa, da costa a costa. Quell’idea è rimasta un sogno irrealizzato per più di 50 anni. Il padre della International Tree Foundation, noto come “l’Uomo degli alberi”, non avrebbe fatto in tempo ad assistere al lancio del Great Green Wall nel 2002 in Ciad su proposta dell’ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, durante la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità. Cinque anni dopo, il progetto verrà approvato dalla Comunità degli Stati del Sahel e del Sahara, quasi con le stesse caratteristiche proposte da Baker, ma con una larghezza ridotta da 50 a 15 chilometri.

Un simbolo e una speranza

La Great Green Wall for the Sahara and Sahel Initiative è finanziata con 8 miliardi di dollari dalla Banca Mondiale e dalle Nazioni Unite, con l’appoggio dell’Unione Africana e un sostegno finanziario arrivato anche dalla COP21 che si è tenuta a Parigi nel 2015. Il progetto coinvolge undici nazioni subsahariane, tra cui Nigeria, Mauritania, Eritrea, Etiopia, più altri nove paesi partner africani ed è diventato ben presto il simbolo di una speranza di successo nella lotta ai cambiamenti climatici.

L’evoluzione anomala e veloce del Sahara è infatti imputabile in buona parte all’aumento di temperature causate dalle emissioni di gas serra. Secondo uno studio del 2018 condotto dall’Università del Maryland pubblicato su Journal of Climate, nell’ultimo secolo la superficie del deserto è aumentata del 10%, in parte a causa dei cicli climatici naturali – in particolare per l’ Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO), ovvero il fenomeno periodico che provoca variazioni di temperature tra l’equatore e la Groenlandia – ma per almeno un terzo per colpa delle attività umane. Di contro, è proprio l’intervento umano, declinato in maniera diversa, che può frenare questa avanzata. Probabilmente in un lontano passato fu la presenza degli stessi pastori nomadi a ritardare di diversi secoli il processo di desertificazione del “Green Sahara”, stando ai modelli messi a punto dai geografi e archeologi dell’University College London.

Tornando al presente, la necessità di un intervento si è fatta sentire anche in Cina, dove l’avanzata del “Dragone Giallo”- come è stato ribattezzato il deserto del Gobi in veloce espansione – secondo molti è da imputare agli scellerati interventi di disboscamento voluti da Mao nel 1958 per ingrassare le riserve di materie prime delle industrie della Repubblica Popolare. Le tempeste di sabbia hanno così cominciato a invadere anche i centri urbani, costringendo il governo, sul finire degli anni ’70, a stanziare fondi per un incremento massiccio delle aree boscose a nord, tra lo Xinjiang e la Manciuria.

Anticipando l’iniziativa africana, dal 2003 la Cina si è impegnata per completare la costruzione della nuova muraglia cinese, ma verde, che di qui al 2050 dovrebbe coprire circa 4500 chilometri, coinvolgendo anche gli agricoltori locali per un approccio “tradizionale” oltre al ricorso di tecniche avanzate di semina.

Ripensamenti necessari

A pochi anni dall’inizio dei lavori, l’iniziativa del GGW ha trovato barriere e ostacoli di altro tipo: non è semplice far crescere gli alberi nel deserto così come piantarli, per altro in aree poco abitate o in via di spopolamento, e quindi in assenza di manodopera, oppure alle prese con difficili situazioni politiche. Oltre alle coltivazioni, è necessario prevedere la costruzione di sistemi di irrigazione adeguati laddove non si placa la scarsità di precipitazioni, anche se le regioni Nord africane, con Israele, possono fare scuola su soluzioni innovative di questo tipo.

Per non parlare poi dei tempi lunghi di risanamento: con una media di soli 200mila ettari di terreno recuperato all’anno, diventa improbabile raggiungere l’obiettivo al 2030 come previsto dall’UNs Commision to Combact desertification, slittando con più certezza almeno al 2063. Inoltre, in più occasioni si è riacceso il dibattito sulla concezione di deserto non come necessariamente un male da curare, ma come ambiente naturale più semplicemente da tutelare o comunque rispettare nelle sue peculiarità.

Per questo, dal 2012 il progetto è stato drasticamente rimodellato: non più solo nuovi alberi piantati, ma anche una varietà vegetale più ricca e complessa, favorendo la diffusione di specie autoctone e psammofile, ovvero adattabili ai climi aridi del deserto, con l’ulteriore intervento della fauna nella semina. In questo modo, si aiuta il terreno a recuperare la sua memoria ecologica, in un processo di rigenerazione naturale, come spiegato sulle pagine di The Conversation da Lars Laestadius dell’Università Svedese di Scienze Agrarie. Dopo questa virata nel metodo, il “cantiere” si è smembrato in una moltitudine di progetti più piccoli e circoscritti, affidati alle comunità locali che conoscono bene il territorio, lungo tutta la fascia del confine del Sahel.

Intanto, si contano i primi risultati: come si legge dal sito ufficiale di GGW, finora sono stati recuperati 5 milioni di ettari di terra in media per stato, il Senegal il più attivo con 12 milioni di alberi piantati, mentre il Niger contribuisce con un sorplus di produzione agricola pari a 500mila tonnellate di grano all’anno. Ed è proprio con l’agricoltura che si gioca una delle partite più importanti per il successo dell’iniziativa. Già ora, ogni anno, circa 12 milioni di persone in Africa centrale e occidentale lasciano le proprie case in cerca di sopravvivenza, verso le coste del Mediterraneo, o, in gran parte, per altri paesi africani. Per provare a frenare queste migrazioni, l’unica soluzione è creare lavoro e sostentamento, attraverso l’accesso a pratiche agricole sostenibili e una nuova resilienza climatica.

“Le migrazioni hanno cambiato completamente la visione del Great Green Wall” ha dichiarato al Guardian Elvis Paul tangem, coordinatore del progetto “ora siamo più concentrati sull’occupazione, la sicurezza sociale e la sicurezza della risorse naturali. C’è tuttavia chi ritiene che questa strategia possa sortire l’effetto opposto: con più soldi in tasca, gli abitanti del Sahara saranno più propensi a lasciare un luogo inospitale, che rimarrà tale probabilmente ancora per molto. La partita contro la desertificazione è ancora apertissima.

Leggi anche: Inquinamento, c’è un modo per far rientrare Milano nei limiti

Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()