CRONACA – Oltre cento morti solo in Guinea, una decina in Liberia e diversi casi sospetti di pazienti in Ghana, Mali, Senegal e Sierra Leone: sono questi gli ultimi dati rilasciati dall’Organizzazione mondiale per la sanità sull’epidemia di ebola in corso nelle ultime settimane in Africa. A colpire è il ceppo peggiore del virus, quello a più alto tasso di mortalità, chiamato Zaire, con picchi anche oltre il 90%. E il contagio è in espansione non solo nei villaggi rurali, isolati gli uni dagli altri, ma ha iniziato a minacciare i grandi centri urbani, in particolare la città di Conakry (capitale della Guinea) dove vivono circa due milioni di persone. “È uno dei peggiori focolai di ebola che abbiamo mai affrontato” dichiara l’Oms, che pronostica almeno altri quattro mesi di sforzi per arginare il più possibile il contagio. E in diversi aeroporti internazionali sedi di scalo per i voli provenienti dall’Africa è già scattato il codice rosso: in Europa a Parigi, Bruxelles, Madrid, Francoforte e Lisbona.

CRONACA – Oltre cento morti solo in Guinea, una decina in Liberia e diversi casi sospetti di pazienti in Ghana, Mali, Senegal e Sierra Leone: sono questi gli ultimi dati rilasciati dall’Organizzazione mondiale per la sanità sull’epidemia di ebola in corso nelle ultime settimane in Africa. A colpire è il ceppo peggiore del virus, quello a più alto tasso di mortalità, chiamato Zaire, con picchi anche oltre il 90%. E il contagio è in espansione non solo nei villaggi rurali, isolati gli uni dagli altri, ma ha iniziato a minacciare i grandi centri urbani, in particolare la città di Conakry (capitale della Guinea) dove vivono circa due milioni di persone. “È uno dei peggiori focolai di ebola che abbiamo mai affrontato” dichiara l’Oms, che pronostica almeno altri quattro mesi di sforzi per arginare il più possibile il contagio. E in diversi aeroporti internazionali sedi di scalo per i voli provenienti dall’Africa è già scattato il codice rosso: in Europa a Parigi, Bruxelles, Madrid, Francoforte e Lisbona.

Ma perché il virus dell’ebola è così pericoloso e quali sono le manovre in atto per prevenirne la diffusione e soccorrere i pazienti? Ne abbiamo discusso con Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. Dallo stesso centro sono partiti a fine marzo per la Guinea alcuni ricercatori italiani, con l’obiettivo di contribuire a diagnosticare più rapidamente possibile le infezioni all’interno del cosiddetto European Mobile Laboratory Project, un piano europeo che in caso di emergenze come questa trasporta e dispiega veri e propri laboratori (e operatori) a supporto degli ospedali dei paesi colpiti e dell’attività di associazioni come Medici senza frontiere.

“I nostri virus hunter – letteralmente, cacciatori di virus – sono biologi altamente formati per lavorare in situazioni di emergenza come questa” spiega il professore, “e il loro primo obiettivo è quello di confermare la diagnosi identificando il virus”. Per farlo, devono condurre test molecolari e in primo luogo la Pcr o Polymerase chain reaction, che si fonda sull’analisi del genoma a partire dalle persone colpite. In un secondo momento i ricercatori dovranno studiare da vicino il comportamento del virus, e allora sarà necessario anche coltivarlo in vitro. Ma come si proteggono dal contagio? Ricordiamo che per il virus ebola, che si contrae mediante il contatto diretto con persone (o animali) infetti attraverso il sangue, le urine e le secrezioni, come la saliva e il latte materno, non esiste infatti ancora un vaccino. “La loro principale misura di sicurezza consiste essenzialmente nell’uso di uno scafandro se a contatto con pazienti o con il virus in forma attiva” spiega il professore, “mentre non sono necessarie particolari misure precauzionali nel momento in cui il virus viene inattivato per la manipolazione in laboratorio”. Laboratorio che è di fatto una tenda, in una località dove si registrano tranquillamente 50 gradi all’ombra e dove non è per niente semplice lavorare, soprattutto indossando anche i più scontati dispositivi di protezione individuale come maschere, visiere e guanti.

Per le persone al di fuori del settore medico-sanitario invece, che non manipolano direttamente il virus per motivi professionali, la principale misura precauzionale è evitare il contatto con le persone che manifestano i sintomi della malattia. La stessa gestione del rischio adottata dagli organi per la sicurezza fa infatti perno sull’isolamento dei villaggi e sul controllo serrato dei movimenti della popolazione, in modo da mantenere il più possibile localizzato il fenomeno. Ma non solo. Un’altra misura fondamentale per tentare di spegnere i focolai è stata adottata in merito alle procedure di sepoltura delle persone morte, che per tradizione in queste aree venivano lavate, esponendo di fatto gli addetti ai lavori a un elevatissima probabilità di contagio.

Come vengono soccorse invece le persone colpite dal virus? Purtroppo, contro l’ebola virus non esiste ancora nessuna terapia e, in seguito a un’incubazione variabile tra i 2 e i 21 giorni, la malattia scatena una serie di processi molecolari che portano a febbre alta, dolori muscolari, debolezza, disturbi gastrointestinali, rash cutanei, problemi con la coagulazione del sangue che provocano emorragie interne e a livello delle mucose (per questo è chiamata anche “febbre emorragica”). L’unico intervento è la somministrazione di un trattamento di supporto: agenti per favorire la reidratazione, farmaci contro la febbre, fattori per arrestare la perdita di sangue nelle emorragie. Più la pratica dell’isolamento per scongiurare ogni possibilità di contagio verso l’esterno.

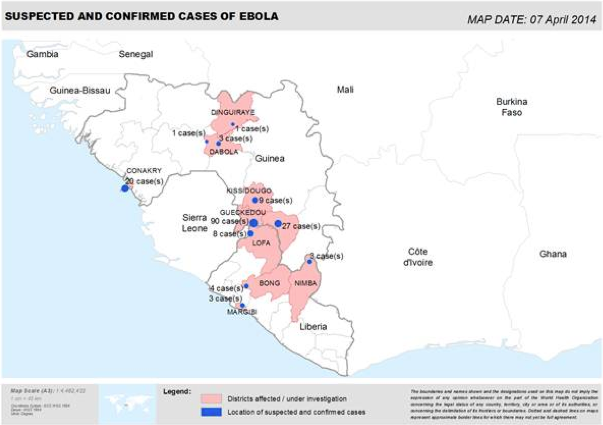

Sul perché questa epidemia stia destando più preoccupazione rispetto alle passate (ricordiamo che la prima apparizione di ebola virus risale a quasi 40 anni fa) non è solamente il ceppo di appartenenza del virus del momento ma, come spiega Ippolito, il fatto che l’epidemia sia comparsa contestualmente in più luoghi, non in un unico focolaio: “Ci vorranno probabilmente mesi per poter ricostruire la storia dei contagi e comprendere il punto di partenza dell’epidemia”. Un fatto, questo, nemmeno troppo strano se pensiamo alla precarietà del servizi sanitari di queste zone e che anche solo raggiungere un ospedale in molti casi richiede ore e ore di viaggio. Ecco una mappa della situazione aggiornata che ci mostra come stavolta il virus abbia attraversato con facilità i confini delle varie regioni.

Cosa può fare l’Oms in questa circostanza? L’Organizzazione mondiale per la sanità si sta muovendo attraverso il Global outback alert and response network, una rete che funge da paracadute per urgenze sanitarie come quella in atto, e oltre ai professionisti inviati sul campo e alle allerte aeroportuali non è prevista per ora l’applicazione di nessun altra misura precauzionale. “In base all’esperienza delle altre epidemie il virus tenderà a autolimitarsi” spiega Ippolito. Anche se per ora, purtroppo, non è possibile fare previsioni su quanto persisterà l’epidemia né dove si estenderà.

Nella malaugurata ipotesi che si manifestassero casi in Europa o in Italia, la situazione sarebbe sotto controllo: “L’Europa – tranquillizza il professore – è dotata di un sistema di controllo che gestisce l’identificazione veloce della malattia, così come di strutture per l’isolamento”. Dal momento in cui un paziente con sintomi scendesse dall’aereo, per intenderci, sarebbe immediatamente seguito con terapie di sostegno e isolato dalla popolazione. E in assenza di sintomi al momento dello sbarco? “Anche in questo caso, è difficile pensare che in un momento di allerta come questo una persona appena rientrata da un viaggio intercontinentale non faccia caso nei giorni successivi anche solo a una macchietta sulla pelle e non se ne preoccupi” conclude Ippolito. Anche se, viste le misure già adottate, i rischi per l’Europa sono al momento piuttosto bassi e il vero campo di battaglia rimane ancora il territorio africano.

Crediti immagine e mappa: European Mobile Laboratory Project