Screening mammografico: il dibattito senza fine

Fare uno screening oncologico significa andare alla ricerca del cancro in persone sane: più cerchiamo, più tumori troviamo. Ma bisogna considerare anche i rischi, come falsi positivi e sovradiagnosi

APPROFONDIMENTO – Gli screening mammografici sono stati oggetto di dibattito per decenni: pur essendo tra i più studiati, sono tra quelli che ancora destano maggiori polemiche; questo dovrebbe aiutare a capire quanto sia delicato il bilanciamento tra rischi e benefici. In più, è un argomento spinoso di cui trattare: quando si parla di lotta contro il cancro, ci sentiamo parte di una guerra contro un nemico da combattere con ogni arma possibile, senza esclusione di colpi. Aver vissuto la malattia al fianco di amici o parenti, aver condiviso le loro sofferenze e paure ci porta a pensare che qualunque rischio sia accettabile, pur di scongiurare l’eventualità di incontrare “L’imperatore del male”, come l’ha definito Siddhartha Mukherjee. Secondo uno studio di fine 2017, pubblicato su Jama (Journal of American Medical Association – la rivista della società statunitense di medicina) Internal Medicine, questo può influenzare anche i medici: se una parente, un’amica, una paziente o la dottoressa stessa hanno ricevuto una diagnosi tardiva, tendono a prescrivere una mammografia anche alle donne che non rientrano nelle linee guida per le quali viene consigliata.

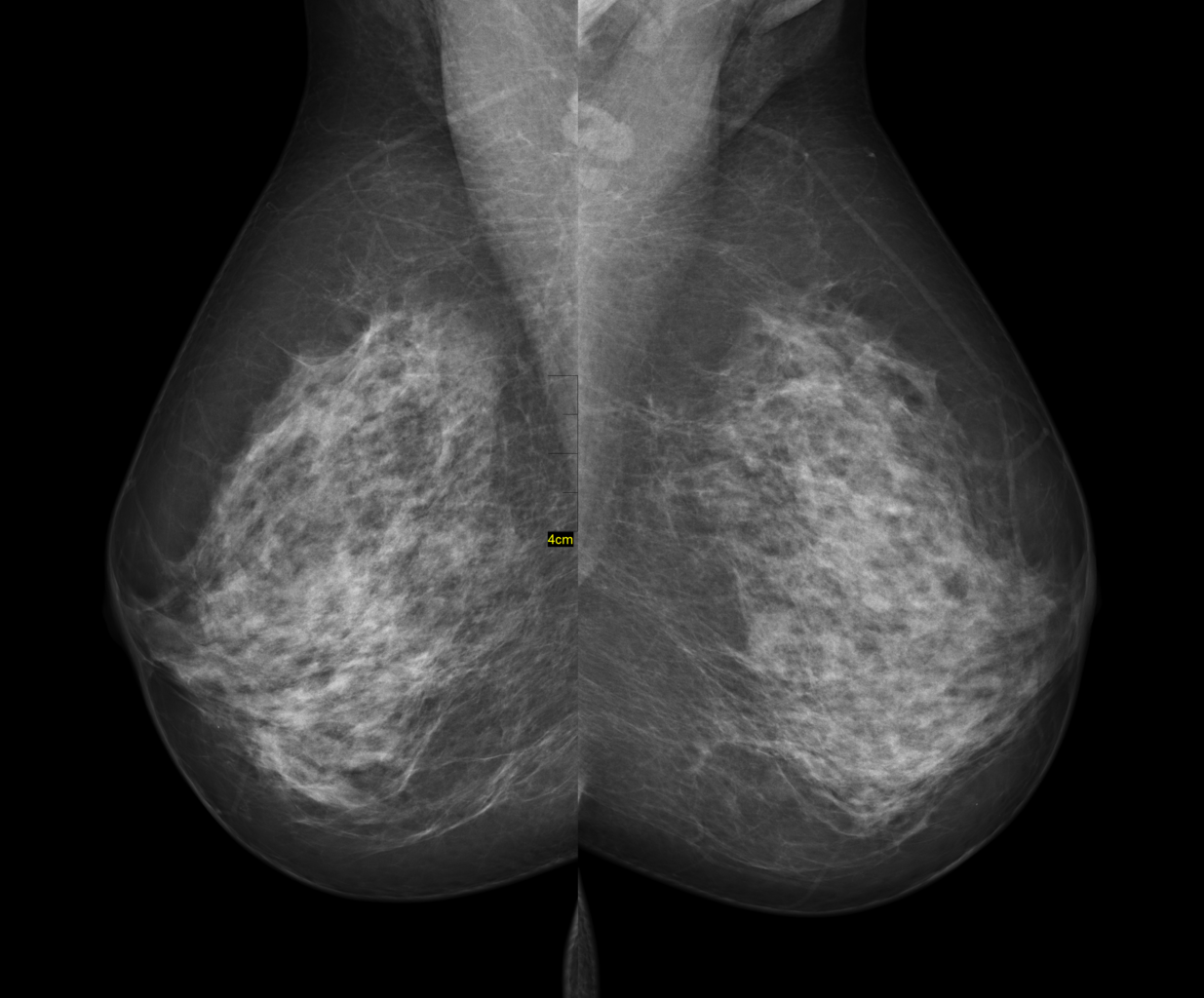

Ma come nascono queste linee guida, e c’è comune accordo su di esse? Il primo studio randomizzato iniziò nel 1963 negli Stati Uniti e coinvolse circa 62 000 donne. Di queste, una parte riceveva un esame clinico del seno e una mammografia, l’altro non solo non riceveva nulla, ma non era nemmeno consapevole di far parte di una simile ricerca. Si può comprendere abbastanza facilmente il limite di un’indagine effettuata in questo modo: non permette di individuare i benefici delle mammografie rispetto all’esame clinico e a una maggior consapevolezza sull’importanza di un trattamento precoce del tumore al seno. In ogni caso, dopo 10 anni di indagine, nel gruppo sul quale si era effettuata una diagnostica preventiva le donne con 50 anni o più avevano una probabilità del 30% in meno di morire per un cancro alla mammella, mentre non si osservò nessuna riduzione tra le donne di 40 o più.

Nel 1973 l’American Cancer Society e l’Istituto Nazionale Tumori diedero inizio a un programma nazionale di screening, invitando tutte le donne sopra i 35 anni a sottoporvisi, malgrado non vi fossero prove scientifiche che ne avrebbero beneficiato anche in giovane età. Nel 1976, infatti, le due organizzazioni esclusero le donne sotto i 50 anni, a causa dei rischi che un simile accumulo di radiazioni – dovuto a mammografi meno efficienti di quelli di oggi e alla giovane età delle pazienti, che quindi ne avrebbero effettuate molte di più nel corso della vita – avrebbero avuto su un organo sensibile come la mammella. Nel 1988 cambiarono di nuovo le indicazioni: ora lo screening avrebbe riguardato chi aveva più di 40 anni, visto che i nuovi macchinari emettevano meno radiazioni. Ma non era una scelta destinata a durare: nel 1992 i risultati di un nuovo grande studio randomizzato canadese, focalizzato sulle donne tra i 40 e i 49 anni, mostravano che lo screening non riduceva il numero di decessi per questo tipo di cancro.

Dopo numerose inversioni di rotta e malgrado gli studi non mostrassero evidenze di giovamenti per screening più precoci, la scelta di alzare l’età a cui somministrare questo esame veniva da alcuni definita oltraggiosa, altri sostenevano addirittura che si stavano “condannando a morte le donne”. Era giusta la riflessione secondo la quale il compimento dei 50 anni non rappresentasse una soglia “magica”, tanto quanto lo era non ritrovare un effetto protettivo significativo nell’iniziare prima le mammografie. A quel punto la querelle divenne quasi più politica e morale che medica: nessuno voleva dare l’impressione di voler risparmiare su un nemico insidioso come il tumore.

A questo si ricollega quanto accaduto nel Regno Unito all’inizio di questo mese: il ministro della sanità inglese Jeremy Hunt avrebbe dichiarato che 270 donne potrebbero aver perso la vita a causa di un errore informatico. Quello che molti giornali non hanno riportato, però, forse perché sminuiva l’impatto sensazionalistico della notizia che 270 donne fossero morte per un algoritmo sbagliato, è che il ministro sarebbe stato più preciso:

“L’analisi effettuata dal PHE (Public Health England) ha riscontrato un errore in un algoritmo che risale al 2009. Secondo le ultime stime ricevute, tra il 2009 e l’inizio del 2018 circa 450 000 donne tra i 68 e i 71 anni non sono state richiamate per il loro ultimo screening mammografico. A questo stadio non è chiaro se un ritardo nella diagnosi possa aver avuto come risultato un danno o la morte, e questa è la ragione per cui sto richiedendo un’analisi indipendente per stabilire l’impatto clinico. Al momento la nostra migliore stima, che viene prodotta con riserva, dal momento che è basata su modelli statistici e non su un riesame dei pazienti e che non vi è un vasto consenso clinico sui benefici dello screening su questo gruppo di età, è che potrebbero esserci tra le 135 e le 270 donne la cui vita è stata abbreviata come risultato. Mi è stato detto che è improbabile che siano più di questo range e che potrebbero essere sensibilmente meno, ad ogni modo, tragicamente, è plausibile che alcune persone in questo gruppo sarebbero vive, se non ci fosse stato quell’errore” (la versione inglese è disponibile qui).

Secondo il Guardian, non c’è uno scandalo, ma una gran confusione. La questione è stata notata perché al momento è in corso il primo trial clinico sugli screening mammografici nel Paese, AgeX, con base alla Oxford University, volto a stabilire se le linee guida che lo consigliano tra i 50 e i 70 anni debbano essere estese a un range più ampio. Nessuno al momento aveva ancora indagato sugli eventuali benefici alla fine della sesta decade o dopo i 70: per questo nella fase pilota tra il 2009 e il 2015 erano state selezionate 80 000 donne tra i 71 e i 73, e altre 80 000 erano state reclutate tra il 2016 e il 2017. Il programma di screening, nel Regno Unito, si conclude al compimento dei 70 anni: dal momento che la mammografia viene effettuata ogni tre anni, alcune donne potrebbero aver effettuato la loro ultima quando non avevano ancora compiuto i 68. Secondo Sir Richard Peto, professore di statistica medica alla Oxford University e statistico di AgeX, questo è il modo in cui funziona il programma, non ci sarebbe stato nessun errore nell’algoritmo. Semplicemente, alcune donne scelte casualmente da AgeX hanno proseguito con le mammografie anche dopo i 70 anni, a fini di studio, altre hanno terminato tra i 67 e i 70. Ma anche contando tutte loro, secondo Peto, non si arriva a 450 000: due milioni di donne vengono convocate ogni anno, circa un sesto di quelle chiamate per l’ultimo esame hanno 67 anni e ne compiono 68 quell’anno. “Ritengo che il vero numero sia circa 300 000.”

Anche la questione delle 270 vite abbreviate è abbastanza fuorviante, secondo David Spiegelhalter, statistico e Presidente del Winton Centre for Risk and Evidence Communication alla Cambridge University. “C’è solo una scarsa evidenza che lo screening mammografico aiuti ad allungare la vita, soprattutto per le donne più anziane e contrariamente a quanto si crede, lo screening può anche fare male”. Questo a causa dei rischi che presenta, dei quali non sempre vengono informate le donne. Per incoraggiarne sempre più a sottoporvisi, si cerca di renderle più consapevoli, e purtroppo la strategia più efficace sembra essere quella di intimorirle, rendendo la popolazione più ansiosa. Il test in sé, da molte definito accettabile, da altre viene vissuto come spiacevole, o addirittura doloroso. Cosa accade, poi, quando si individua un’anomalia? In America si stima che circa la metà delle donne, nell’arco di 10 anni di controlli annuali, si senta dire che c’è qualcosa che non va. A quel punto può essere richiesto di ripetere immediatamente l’esame, o di ripresentarsi dopo 6 mesi, o di fare una biopsia. Tutte vivranno la preoccupazione di avere un tumore al seno, anche se la maggioranza non ne ha uno. È il caso dei falsi positivi. Se invece il cancro c’è davvero, si possono verificare tre situazioni:

- viene trovato un tumore clinicamente importante, che grazie alla diagnosi precoce può essere meglio curato (e questo è il beneficio dello screening)

- viene sovradiagnosticato un tumore

- viene individuato un tumore che non può essere curato meglio grazie alla diagnosi precoce.

Purtroppo oltre il 90% dei casi appartiene alle ultime due categorie. Nella terza si può trattare di una paziente che sarebbe guarita anche se la diagnosi fosse stata effettuata all’insorgere dei sintomi (ovvero si anticipa solo il momento in cui la donna scopre di avere un cancro, con tutti i timori che ne conseguono, ma nulla cambia nella cura che le viene somministrata), o di una che non sarebbe sopravvissuta comunque (diventa solo una paziente oncologica quando è più giovane).

Ma il rischio più grande è proprio quello della seconda categoria, ovvero la sovradiagnosi: si tratta della diagnosi di una condizione clinica per la quale l’individuo non avrebbe mai accusato sintomi e non avrebbe rischiato di morire. Se questa non esistesse, il numero di donne alle quali viene accertato un tumore non dovrebbe aumentare effettuando lo screening, come invece avviene. Come riportato da un recente articolo pubblicato su JAMA e firmato da Nancy L. Keating e Lydia E. Pace dell’università di Harvard, fare uno screening su tutte le donne dai 40 in su avrebbe senso solo se l’unico fine fosse quello di minimizzare il numero di vite perse per il tumore al seno.

Ma diminuire il numero di morti non può essere l’unico criterio, soprattutto se si considera che il numero assoluto di persone salvate è molto ridotto, il tasso di falsi positivi è alto, come quello di biopsie non necessarie. Non bisogna dimenticare che le diagnosi in eccesso non si traducono solo in disagi psicologici e fisici non necessari per le pazienti: trattare una donna sostanzialmente sana aumenta il suo rischio di morire. La radioterapia, per esempio, può causare decessi per malattie cardiache, tumore al polmone o altri tipi di cancro, e queste morti iatrogene (ovvero attribuibili a un intervento medico) non vengono conteggiate tra quelle dovute al tumore al seno.

C’è la possibilità che vengano perse più vite di quante se ne riescano a salvare, ma una volta individuata una formazione cancerosa questa viene trattata (anche se non aveva dato sintomi, non era individuabile alla palpazione, e sarebbe potuta regredire autonomamente), e la donna in questione non ha modo di sapere che la sua è una sovradiagnosi. Sarà solo grata perché convinta di aver avuto salva la vita grazie allo screening.

Secondo una revisione sistematica del 2013 della Cochrane Collaboration (iniziativa internazionale no-profit nata con lo scopo di raccogliere, valutare criticamente e diffondere le informazioni relative all’efficacia e alla sicurezza degli interventi sanitari), “se 2.000 donne effettuano la mammografia regolarmente per 10 anni, una ne beneficerà perché eviterà di morire di tumore al seno. Nello stesso tempo, 10 donne sane saranno considerate malate di tumore a causa dell’esame, e verranno inutilmente sottoposte a trattamento. Queste donne potranno subire l’asportazione di una parte o tutta la mammella, spesso riceveranno una radioterapia e in taluni casi una chemioterapia. Inoltre, circa 200 donne sane incorreranno in un falso allarme.

Gli effetti psicologici – nel periodo di attesa della diagnosi esatta, ma anche successivamente – possono essere gravi.” In un opuscolo pubblicato l’anno precedente dal Nordic Cochrane Centre si aggiungeva che “Questi dati derivano da trial randomizzati effettuati sullo screening mammografico. Tuttavia la cura del tumore al seno è migliorata in maniera considerevole rispetto al periodo in cui questi trial sono stati eseguiti. Studi più recenti suggeriscono che lo screening mammografico può non essere efficace nel ridurre il rischio di morte dal tumore al seno.”

Tutte queste informazioni, però, difficilmente vengono fornite alle donne: nelle lettere di invito si sottolineano solo i benefici dello screening, senza fare menzione al possibile eccesso di diagnosi e di cure. Pieghevoli e foglietti illustrativi, a volte, contengono affermazioni incomplete o fuorvianti. In più, in genere nell’invito viene già riportato un appuntamento fissato per effettuare l’esame, procedura che esercita una certa pressione sulle donne e rende meno volontaria la loro partecipazione. Il numero di tumori che si trovano aumenta con l’approfondimento con cui li cerchiamo, ma spesso questi crescerebbero in maniera molto lenta o addirittura regredirebbero da soli. La cosa veramente importante non è tanto riuscire a trovarne sempre di più e sempre più precocemente, quanto impegnarsi perché la ricerca individui quelli che davvero possono nuocere alla salute.

Segui Giulia Negri su Twitter

Leggi anche: Screening per il cancro all’ovaio

Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()