Sulle tracce di una molecola

Uno studio internazionale quantifica le emissioni antropiche di protossido di azoto, lanciando un allarme: è il settore agricolo il più inquinante. Se non regolamentato, rischia di far saltare gli obiettivi stabiliti dagli accordi di Parigi.

Maggio 1800. Nel laboratorio del Pneumatic Institute di Bristol, il giovane Humphry Davy, futuro presidente della Royal Society, inspira profondamente. Non può vederlo e a stento ne percepisce il retrogusto dolciastro, ma sa che c’è. È il protossido di azoto: un atomo di ossigeno legato a due di azoto. La sua formula è N2O.

Per Davy è qualcosa di più di un nuovo vapore da analizzare nei suoi studi sull’inalazione dei gas. È un’intima esperienza d’euforia. Humphry ha riempito pagine intere annotando gli effetti del protossido: appunti tecnici, a volte poesie, su come lo faccia ridere e parlottare, su come riempia la mente di vivide idee, su come attutisca la percezione del dolore per esaltare l’azione. È lui ad affibbiargli il nomignolo di gas esilarante.

Chissà cosa avrebbe pensato se, nel mezzo dell’euforia, avesse saputo che le sue intuizioni sull’uso di questo gas in medicina erano corrette e che, quarant’anni dopo le sue indagini, il protossido di azoto avrebbe iniziato una folgorante carriera da anestetico presso lo studio dentistico di Horace Wells.

Forse avrebbe trovato esilarante sapere che, nel 1931, il chimico Charlie Goetz lo avrebbe usato per dar vita alla panna spray o inquietante scoprire che, nella Seconda Guerra Mondiale, la Luftwaffe tedesca lo avrebbe impiegato nei motori dei crudeli Schnellbomber e di altri aerei da guerra.

Chissà, infine, se avrebbe perso definitivamente il sorriso nell’apprendere che il protossido di azoto è un potente gas serra, che il suo potere di riscaldamento climatico è 310 volte maggiore quello della anidride carbonica (CO2) e che, se non adeguatamente regolato, rischia di minare il contenimento del riscaldamento globale.

Possiamo certamente immaginare che avrebbe trovato interessante lo studio sulla quantità di immissioni di N2O voluto dal Global Carbon Project e dall’International Nitrogen Initiative e coordinato dal professor Hanqin Tian dell’International Center for Climate and Global Change Research (Università di Auburn).

L’indagine

A comprehensive quantification of global nitrous oxide sources and sinks non è la prima ricerca a dare un volto quantitativo alla produzione globale di protossido di azoto. È però la più accurata tra quelle ad oggi disponibili.

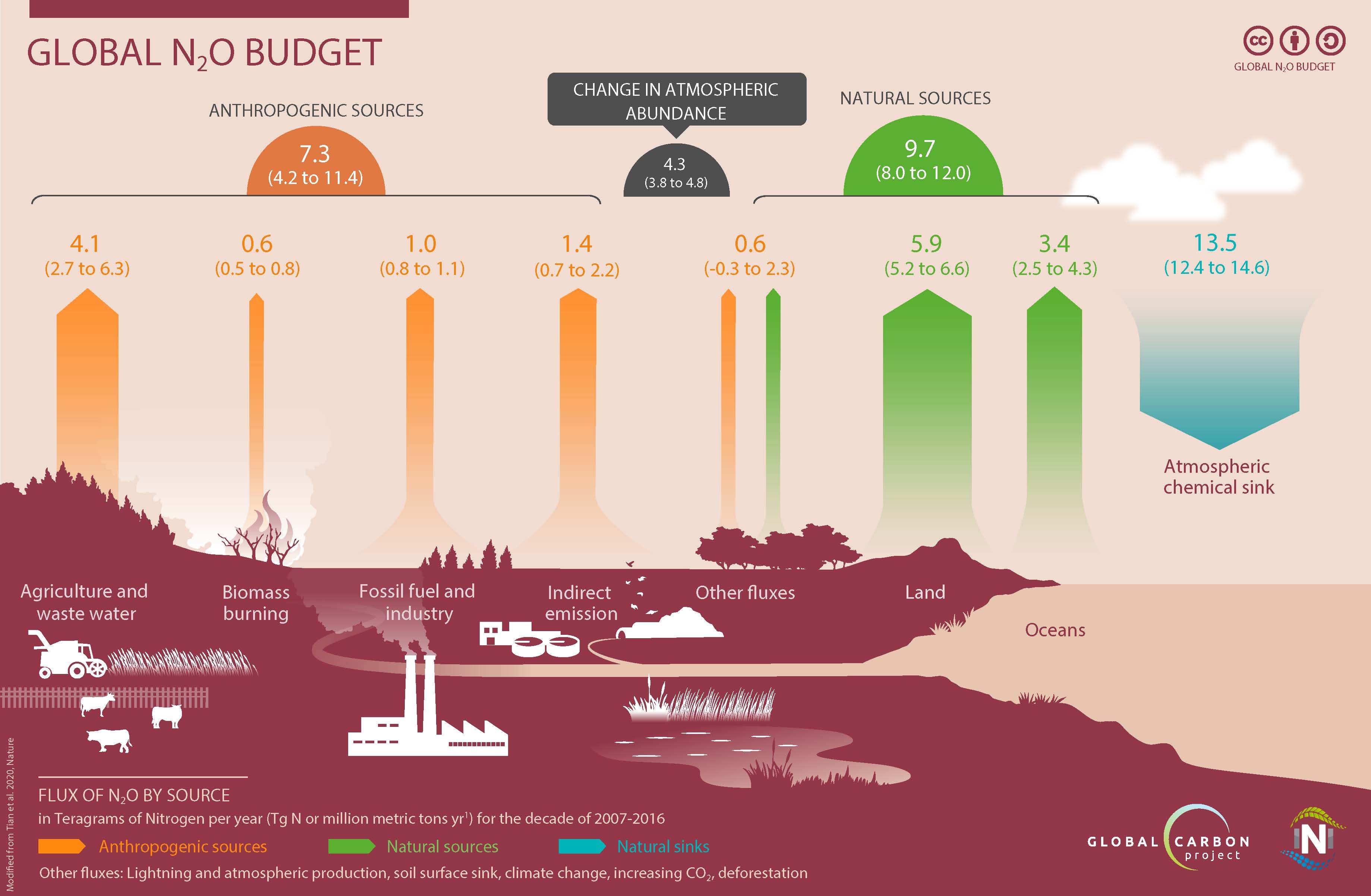

Le sue stime consentono di distinguere le quantità di N2O originate da processi naturali e dai diversi settori delle attività antropiche, nonché la capacità planetaria di assorbirlo prima di “saturarsi” e accumularlo (sink).

Per realizzarle, i ricercatori hanno preso in considerazione le interazioni tra fattori ambientali e antropici che possono alterare il bilancio complessivo di N2O. Questo ha richiesto di analizzare come le immissioni interagiscano con gli ecosistemi, con gli effetti prodotti nel tempo da altri gas serra, ad esempio la CO2, o con il ciclo dell’azoto più in generale, approfondendo anche la loro diffusione nello spazio e nel tempo.

Si tratta di un’operazione complessa, che è valsa allo studio una pubblicazione su Nature. Il team di ricerca, composto da più di 50 scienziati provenienti da tutto il mondo, non ha dovuto soltanto maneggiare una mole di informazioni di qualità e precisione differente, ma ha dovuto superare la difficoltà di tradurre in linguaggio matematico un sistema complesso come quello terrestre.

Contattato per mail, il dottor Tian spiega come la ricerca si sia avvalsa di più modelli, alcuni con una prospettiva top-down, altri con una bottom-up. «I primi consentono di stimare le emissioni dal suolo e dagli oceani, ma non riescono a distinguerle per settori di produzione. Perciò li abbiamo integrati con i secondi. In questo modo siamo stati capaci di confrontare le diverse previsioni», ottenendo, alla fine, un quadro più preciso della situazione e dei punti in cui sono necessarie ulteriori ricerche.

I risultati

L’indagine mette in evidenza come, dall’epoca di Humphry Davy ad oggi, la concentrazione di N2O in atmosfera sia aumentata del 20%. Una buona parte del protossido di azoto proviene da fonti naturali, come il suolo o gli oceani, ma questo tipo di immissioni sono rimaste stabili nel tempo. Non così quelle antropiche che, invece, hanno continuato a crescere, fino a far superare al sistema terrestre la propria capacità di riassorbimento.

Oltrepassare questa soglia significa, sostanzialmente, accumulare il protossido. Immaginiamo che le nostre attività si comportino come un fuoco che arde in un camino ma producono più fumo di quello che la cappa riesce ad aspirare. In poco tempo la stanza finirebbe per offuscarsi. Questo rappresenta un problema, quando si ha a che fare con un potente gas serra, il cui effetto, peraltro, va a sommarsi a quello di altre sostanze riscaldanti.

Inevitabile domandarsi perché immettiamo così tanto protossido. Il team di ricerca ha individuato diverse fonti: l’uso di combustibili fossili, specie nei processi industriali, la deforestazione, il trattamento dei rifiuti, persino gli incendi. Tra queste vanno annoverate anche le emissioni conseguenti al cambiamento climatico. In una sorta di effetto a catena, infatti, il riscaldamento da noi provocato favorisce ulteriori rilasci di gas clima alteranti.

Nessuna fonte, oggi, origina tante emissioni quanto il mondo agricolo: tra il 2007 e il 2016 l’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’allevamento, ha contribuito alla metà delle emissioni totali di origine antropica.

Non è un caso perciò che, nel presentare al pubblico la ricerca, l’Università di Auburn abbia intitolato il comunicato stampa Breakthrough study confirms global food production poses an increasing climate threat: uno studio innovativo conferma che la produzione mondiale di cibo costituisce una crescente minaccia climatica.

Affrontare il conflitto fra produzione alimentare e riscaldamento globale

Tra i maggior responsabili dell’aumento di N2O in agricoltura c’è l’uso di fertilizzanti contenenti azoto: sia per le ingenti quantità utilizzate, sia per la limitata capacità di assorbimento delle piante. Queste, infatti, ne utilizzano soltanto una piccola parte, col risultato che la gran quantità di quanto riversato nell’ambiente è sprecato.

Per il dottor Tian, se consideriamo le esigenze e il precario equilibrio alimentare dei paesi emergenti, dove la popolazione in forte crescita richiede enormi apporti di prodotti agricoli a basso costo, appare evidente un conflitto con le misure adottate per non aggravare il riscaldamento globale.

Wilfried Winiwarter, ex direttore dell’International Nitrogen Initiative, fornisce una possibile risposta proprio commentando lo studio di Tian e colleghi: «L’Europa è l’unica regione del mondo che, negli ultimi due decenni, è riuscita a ridurre le emissioni di protossido di azoto. Le politiche industriali e agricole adottate per ridurre i gas serra e l’inquinamento, così come quelle per migliorare l’efficienza dell’uso nei fertilizzanti, si sono dimostrate efficaci, per quanto siano necessari ancora ulteriori sforzi».

Introdurre regolamentazioni non è l’unica strada percorribile. Ce n’è una seconda, ed è incentivare pratiche agricole sostenibili, creando reti di collaborazione e condivisione del sapere tra paesi di tutto il mondo.

Lorenzo Orioli è un esperto in merito. Lavora come funzionario tecnico presso l’Ufficio Ambiente e uso del Territorio dell’AICS, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e docente a contratto di Ecologia degli ambienti tropicali alla Scuola d’Agraria dell’Università di Firenze. È a lui che ci siamo rivolti per comprendere un po’ meglio in cosa consista questa seconda via, quali benefici arrechi e, invece, quali siano le difficoltà.

Sostenibilità dello sviluppo agricolo, una definizione

Quando si parla di sviluppo agricolo capace di tutelare le risorse naturali, sostenibilità significa saper riprodurre, nell’ambiente coltivato, la ciclicità bio-geo-chimica che si riscontra negli ecosistemi naturali. Non per niente vengono definiti agro-ecosistemi.

«È un principio di sostenibilità ambientale mutuato anche dalle forme tradizionali di agricoltura che ancora persistono tra i popoli indigeni, ma che si praticavamo anche qui, in Italia, fino a un secolo fa», cioè fino all’avvento dell’agricoltura convenzionale, industrializzata. Oggi le stiamo riscoprendo.

Si tratta di una diversità di pratiche e conoscenze tradizionali che, integrata con le scienze agronomiche e del suolo può fare la differenza. «È noto come i rendimenti degli agro-ecosistemi risultino superiori a quelli dell’agricoltura convenzionale in termini di land equivalent ratio», cioè di superficie usata per ottenere la stessa resa, «a fronte di un uso nettamente più basso di input esterni, cioè di fertilizzanti, soprattutto azotati, pesticidi e macchinari agricoli».

Questo rende possibile coniugare la sostenibilità ambientale con quella sociale ed economica. Da un lato si rafforzano le conoscenze tradizionali e, con esse, l’identità delle famiglie contadine e delle comunità agricole. Dall’altro si assicurano buoni rendimenti, non più legati alle sorti di una monocoltura.

Le pratiche sostenibili

Le tecniche a cui Orioli fa riferimento sono molte. Vanno dalla valorizzazione della sostanza organica, cioè il letame prodotto dall’allevamento e/o dai residui di vegetazioni lasciati al suolo, alle pratiche colturali come il sovescio, che fertilizza il terreno interrando specifiche colture, soprattutto leguminose, o alla lotta biologica attraverso predatori naturali, alla combinazione di coltivazioni diverse nello stesso campo (intercropping o mixed cropping) oppure all’uso delle leguminose arboree come azoto fissatori, alle rotazioni agrarie e alle lavorazioni minime del terreno.

Facciamo qualche esempio. «Valorizzare la sostanza organica mantiene la fertilità del suolo nel lungo periodo e risponde positivamente alle crisi idriche stagionali o improvvise perché trattiene sempre una certa quantità di acqua nel suolo» e ancora «l’aumento della concimazione azotata ha portato, negli anni, a una maggiore vulnerabilità delle monocolture alle patologie. Più specie agrarie sullo stesso terreno avvicinano il campo coltivato a un ecosistema naturale e produce una diversificazione dell’attività agricola, rendendo l’agroecosistema più resistente all’esplosione di malattie, mitigando l’impatto di queste sul reddito dei contadini».

Questioni di scala

La sfida che Orioli porta avanti, perciò, è quella di un graduale passaggio dall’agricoltura convenzionale a una agro-ecologica. «Naturalmente, il livello di scala di queste pratiche è importante. Noi sappiamo che l’agricoltura industriale a monocoltura occupa circa 1,5 miliardi di ettari a livello mondiale. La risposta che può dare l’agro-ecologia è a scala molto più ridotta».

Non per questo la sua importanza è trascurabile.

«Sappiamo che la fertilità dei suoli tende a diminuire man mano che si usano fertilizzanti chimici. Il suolo, infatti, perde la sua capacità organica, diventando sempre più un substrato fisico. Questo significa che, a lungo termine, anche l’agricoltura industriale non è destinata ad autosostenersi. Questo a prescindere dal riscaldamento globale. La risposta istintiva a questa perdita di fertilità è stata occupare nuovi terreni, distruggendo altri ecosistemi naturali. Ma i limiti della Terra sono noti. Non vorrei che il mondo se ne accorgesse solo nel momento in cui il sistema è crollato. Non solo: sfamare la popolazione mondiale sarebbe già possibile, se imparassimo a far fronte ai miliardi di tonnellate di spreco alimentare che generiamo dall’inizio della filiera agricola fino a livello di consumo finale».

Conoscenza orizzontale

Lo studio coordinato dal professor Hanqin Tian e i lavori di Lorenzo Orioli hanno in comune uno sguardo globale. Se tutto è interconnesso, racconta Orioli, i problemi che riguardano l’intero mondo vanno risolti dall’intero mondo.

Come AICS, il suo compito è instaurare reti di contatto tra i paesi partner della cooperazione italiana, in particolare in Africa sub-sahariana, Asia e America Latina. Alcuni di questi compaiono tra i nuovi, grandi, produttori di protossido di azoto e utilizzatori inefficienti dei fertilizzanti azotati.

«Quella che cerchiamo di portare avanti è una visione d’incontro reciproco, in cui mettere assieme i saperi di popolazioni diverse, ma che da millenni praticano l’agricoltura conoscendo perfettamente i propri territori. È e deve essere una conoscenza orizzontale tra tutti gli stakeholder della filiera agricola, al fine di renderla più serrata, efficiente e sì, sostenibile».

Sulle tracce di una molecola

È curioso pensare che qualcosa di infinitesimo, come una molecola, induca un groviglio di problemi tale da richiedere una risposta planetaria. Ma non ci deve sorprendere più di tanto: viviamo in un’epoca di iperoggetti, per usare un termine caro al filosofo americano Timothy Morton. Realtà come il riscaldamento globale attraversano il tempo e il globo, rendendoci difficili coglierne i confini. Ma i loro effetti sono concreti. Molto concreti.

Qualcosa di simile vale anche per il protossido di azoto. La sua storia trascende la presenza della specie sapiens su questo pianeta, ma ne è ormai irrimediabilmente intrecciata.

Leggi anche: “Inferiori”, come la scienza ha penalizzato le donne

Articolo pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()